Schon lange geht das Gerücht um, im Magdeburger Dom lägen gar nicht die sterblichen Überreste des ersten deutschen Königs und späteren Kaisers. Nun öffneten Forscher das Grab – und machten eine unheimliche Entdeckung. Mehr über Otto I. und andere deutsche Regenten lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kaiser – Glanz und Gloria aus 1.000 Jahren“ von Historiker Jan von Flocken. Hier mehr erfahren.

Der Magdeburger Dom, wo die Schatten der Vergangenheit über den uralten Steinen liegen, birgt ein Geheimnis, das seit Jahrhunderten ungeklärt ist. In dem prächtigen Bau befindet sich das Grab von Otto I., dem ersten deutschen König und späteren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

Seit Jahrhunderten gilt sein Grabmal als weihevolle Stätte, ist ein Pilgerort für viele Menschen. Manche behaupten allerdings, der Kaiser läge gar nicht dort, das Ganze sei nur eine Inszenierung. Doch als Archäologen nun die schwere Marmorplatte des Sarkophags hoben, enthüllten sie nicht nur Gebeine, sondern auch ein Geheimnis, das tief in die Mystik des Mittelalters reicht – und vielleicht sogar darüber hinaus.

Der Große – im doppelten Sinne

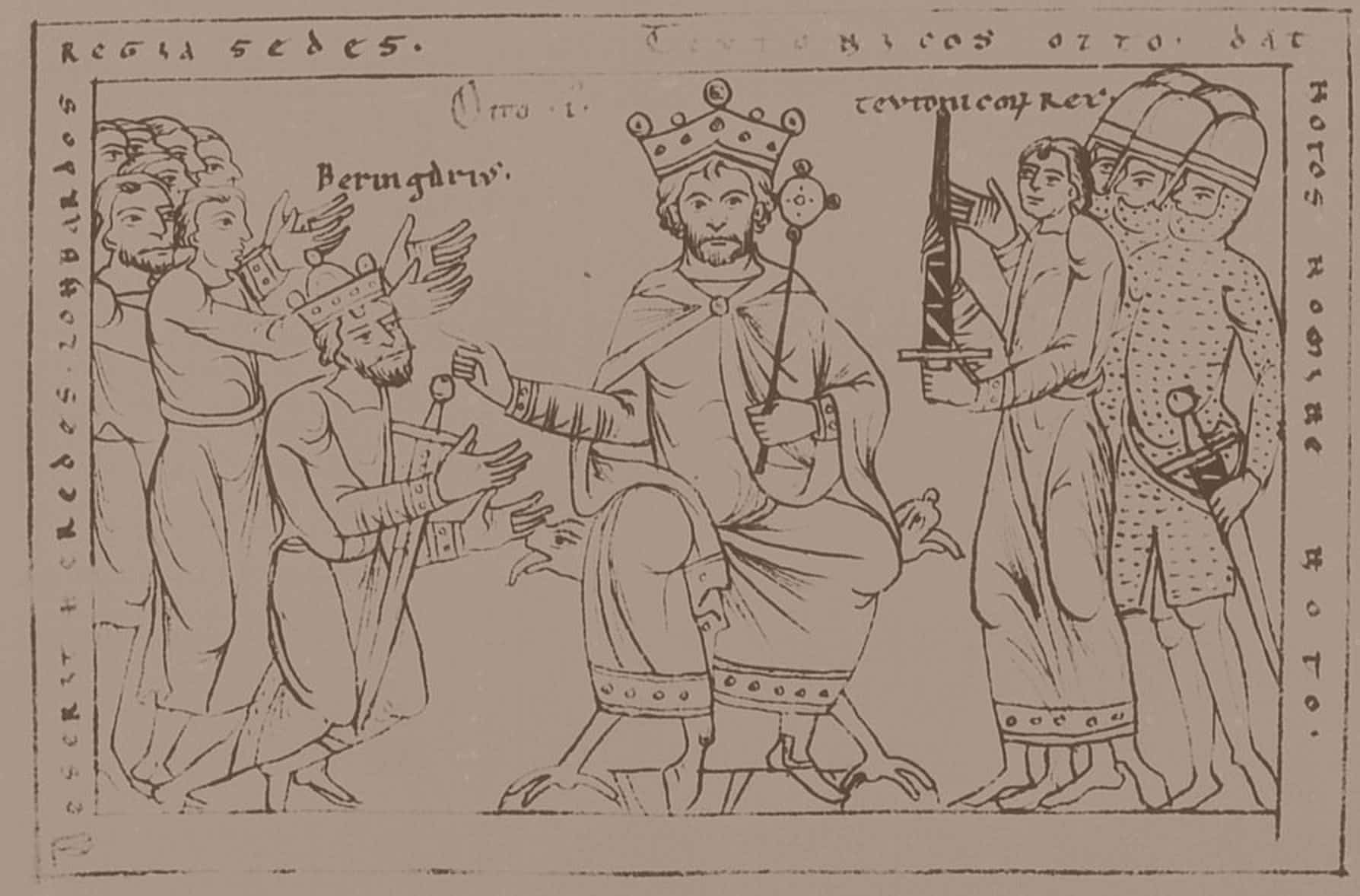

Otto I., genannt der Große, geboren 912 und gestorben 973, war mehr als nur ein Herrscher. Seine Kaiserkrönung im Jahr 962 durch Papst Johannes XII. in Rom gilt als wichtiger Meilenstein für die Entstehung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Er erneuerte das von Karl dem Großen begründete Kaisertum und etablierte eine Tradition, die bis 1806 andauerte. „Otto I. war nun unbestrittener Herrscher eines großen Reiches, das sich von der Ostsee bis zur Adria erstreckte. Ein stattlicher Herr zudem, von hoher Gestalt und kräftigem Körperbau“, schreibt Historiker Jan von Flocken in seinem Porträt in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kaiser“.

Magdeburg, seine Lieblingsstadt, erhob Otto 968 zum Erzbistum, und hier, im prächtigen Dom, fand er seine letzte Ruhestätte. Angeblich – fügen manche hinzu. Denn die Geschichte des Grabes ist so komplex wie das Leben des Kaisers selbst. Nach einem verheerenden Brand 1207 wurde der Sarkophag umgebettet – und seitdem ranken sich verschiedene Legenden um die sterblichen Überreste des Kaisers und seine letzte Ruhestätte.

Ein erschreckender Anblick

Im Januar dieses Jahres begannen Restaurierungsarbeiten am Grabmal, die wegen schwerer Schäden notwendig geworden waren: Risse im Kalkstein, Korrosion an stützenden Stahlklammern aus dem 19. Jahrhundert und Feuchtigkeit, die in den Sarkophag eingedrungen war. Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie beschlossen, Ottos letzte Ruhestätte zu öffnen – ein riskantes Unterfangen, das gut vorbereitet sein musste.

Im März war es endlich so weit: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde die 300 Kilo schwere Marmorplatte des Sarkophags angehoben. Im Inneren kam ein schlichter Sarg zum Vorschein, aus unterschiedlich alten Hölzern gefertigt – vermutlich nach dem Dombrand von 1207.

Die Forscher machten eine beunruhigende Entdeckung: Der Sarg war beschädigt, von Feuchtigkeit durchdrungen, das Holz im unteren Bereich morsch. Spuren von Hebeln an Deckel und Wänden deuteten darauf hin, dass der Sarg in der Vergangenheit mehrfach geöffnet worden war. Wer hatte es gewagt, die Totenruhe eines Kaisers zu stören – und warum?

Rätselhafte Eierschalen

Doch das ist noch nicht alles: Im Juni, als man den Deckel des Holzsargs vorsichtig entfernte, offenbarte sich ein Anblick, der die Archäologen erschrecken ließ: eine chaotische Mischung aus Gebeinen, Textilresten, Pflanzenmaterial und – Eierschalen! Die Länge des Skeletts? So wie von Jan von Flocken in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kaiser“ beschrieben: etwa 1,79 Meter, ungewöhnlich groß für einen Mann in mittelalterlichen Zeiten.

Landesarchäologe Harald Meller prophezeit: „Wir werden dem Kaiser ins Gesicht sehen.“ Im MDR kündigte er eine Gesichtsrekonstruktion an, die dank des gut erhaltenen Schädels möglich sei. Doch käme wirklich das Antlitz des deutschen Kaisers zum Vorschein – oder das eines fremden Mannes? Wieso Eierschalen? Und warum sind die sterblichen Überreste so durcheinander, als hätte jemand sie durchwühlt?

Eine geschickte Täuschung?

Für die Schalen haben Historiker eine Erklärung: Im christlichen Mittelalter galten Eier als Symbol der Auferstehung Christi – eine Beigabe, die in Gräbern nicht unüblich war. Doch dass sie im Grab eines Kaisers auftauchen, wirkt seltsam, fast unheimlich. Waren sie Teil eines Rituals, das Otto auf seinem Weg ins Jenseits schützen sollte? Oder könnten sie auf eine spätere Störung der Totenruhe hinweisen, vielleicht durch Grabräuber? Die Textilreste – darunter fragile Stoffe mit rotem und blauem Rautenmuster – sind ebenfalls ungewöhnlich.

Spekulationen schießen ins Kraut. Manche meinen nicht nur, dass in dem Grab nicht die sterblichen Überreste von Otto I. liegen, sondern behaupten gar, der Kaiser sei nicht in Magdeburg gestorben, sondern habe seinen Tod nur vorgetäuscht, um in einem geheimen Kloster ein neues Leben zu beginnen – eine Theorie, die sich auf Legenden stützt, nicht aber auf historische Belege. Andere vermuten, das Grab sei im Mittelalter absichtlich mit falschen Gebeinen gefüllt worden, um Reliquienjäger zu täuschen.

Eine weitere Spekulation dreht sich um die Eierschalen: Könnten sie Teil eines alchemistischen oder esoterischen Rituals sein? Im Mittelalter waren solche Praktiken nicht unüblich, sogar in kirchlichen Kreisen, wenn auch geheim. Okkulte Lehren deuten Eierschalen als ein Symbol für Wiedergeburt oder Transformation. Ging hier also etwas höchst Unchristliches vonstatten?

Des Rätsels Lösung

Die Wissenschaftler winken ab. Anthropologische und bioarchäologische Analysen der Gebeine sollen den Gerüchten den Boden entziehen und die Identität des Toten endgültig klären. DNA-Tests könnten Hinweise liefern, doch die stark beschädigten Überreste machen dies schwierig.

Die Textilien und Pflanzenreste werden derzeit konserviert und analysiert, um Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung zu erlangen. Die Restaurierungsarbeiten zielen darauf ab, das Grabmal für die Zukunft zu sichern. Der alte Holzsarg wird durch einen neuen ersetzt, die Gebeine vorsichtig umgebettet.

Landesarchäologe Harald Meller räumt ein, dass man anfangs befürchtet habe, in dem Sarkophag die Überreste mehrerer Personen zu finden, was in solchen Gräbern häufig vorkomme. „Wir hatten gehofft, dass eine Person drin liegt, männlich, mit Kennzeichen von hohem Adel. Größe, Nachweis von Reitertum, all dies haben wir gefunden“, zeigte er sich nun gegenüber dem MDR erleichtert. Somit könne davon ausgegangen werden, „dass wir hier, wie es überliefert ist, Otto vor uns haben“.

Während die Forscher weiter nach Antworten suchen, bleibt das Grab des Kaisers für viele ein Mysterium, und die Skeptiker werden nicht eher Ruhe geben, bis durch die Mittel der modernen Technik endlich die Kardinalfrage geklärt ist: Ruht im Magdeburger Dom tatsächlich Otto I. – oder haben wir uns über Jahrhunderte einer Illusion hingegeben?

Glanz und Gloria aus 1.000 Jahren: In COMPACT-Geschichte „Deutsche Kaiser – Glanz und Gloria aus 1.000 Jahren“ porträtiert Historiker die bedeutendsten deutschen Regenten – von Karl dem Großen und Otto I. bis zu Wilhelm Zwo. Hier bestellen.