Die Sudetendeutschen werden oft als besonders eilfertige Nationalsozialisten hingestellt. Dabei waren ihre beiden bekanntesten Fürsprecher entschiedene Gegner Hitlers. Ein Auszug aus unserer neuen Geschichtsausgabe „Verlorene Heimat – Die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten“.

_ von Gero Bernhardt und Sven Reuth

Ende 2012 legte das Münchner Institut für Zeitgeschichte eine voluminöse Studie über die Verstrickung des ersten Präsidiums des Bundes der Vertriebenen (BdV) mit dem Nationalsozialismus vor. (…)

Das Ergebnis der Untersuchung war Wasser auf die Mühlen jener gesellschaftlichen Kräfte, die in der Vertriebenenarbeit schon immer einen Hort des Revanchismus und Chauvinismus gesehen haben – beides hatte der BdV in seiner Charta der Heimatvertriebenen 1950 verworfen.

Besonders die Sudetendeutschen hatten stets den Furor der Zeitgeisthistoriker auszuhalten. Hatten sie nicht den Anschluss ihrer Provinz an das Deutsche Reich nach dem Münchner Abkommen 1938 bejubelt? Und waren ihre Vertreter nach dem Krieg nicht besonders in vermeintlich rechtsradikale Umtriebe involviert?

Vater der Vertriebenen

Diese einseitige Sichtweise lässt außer Acht, dass zwei der bekanntesten Fürsprecher der Volksgruppe entschiedene Hitler-Gegner waren: Wenzel Jaksch und Monsignore Emanuel Reichenberger.

Über Letzteren schrieb der sudetendeutsche Sozialdemokrat und Historiker Emil Franzel in seiner 1958 erschienenen „Sudetendeutschen Geschichte“:

„Aus einem Mann, der als Kämpfer für unbedingte Glaubensfreiheit und Christentum in schärfsten Gegensatz zur völkischen Bewegung geriet und der mit knapper Not 1938 dem Tode oder dem Konzentrationslager entging, (…) ist später der glühende Streiter für die Heimat und die vertriebenen Sudetendeutschen, der ‚Vater der Vertriebenen’ geworden.“

Geboren wurde Reichenberger 1888 als Sohn eines städtischen Beamten in Vilseck bei Amberg. Der Oberpfälzer studierte Theologie und wurde katholischer Pfarrer im benachbarten Sudetenland, das damals noch zur k.u.k. Monarchie gehörte. 1919 war er einer der Mitbegründer des Volksbundes deutscher Katholiken in der Tschechoslowakei, für den er ab 1923 die Monatszeitschrift „Der Führer“ herausgab und dessen Geschicke er von 1926 bis 1938 als Generalsekretär leitete.

Gegen die Oder-Neiße-Grenze

Unermüdlich wandte sich der Geistliche gegen die Drangsalierung der Deutschen in dem 1918 mithilfe der Siegermächte entstandenen tschechoslowakischen Vielvölkerstaat. Zugleich war er entschiedener Gegner der Nationalsozialisten und der mit diesen verbündeten Sudetendeutschen Partei (SdP) Konrad Henleins. Dessen Anhänger diffamierten Reichenberger wegen seines sozialen Engagements als „roten Kaplan“.

Dennoch bemühte sich der Angegriffene, die Motive der SdP-Anhänger zu verstehen. Nachdem die Partei nach den Parlamentswahlen im Mai 1935 als zweitstärkste Kraft ins Prager Abgeordnetenhaus eingezogen war, schrieb er in einem Beitrag unter der Überschrift „Erwägungen zum Wahlausgang“:

„Es ist leider nicht wahr, wie Benes gerade die letzten Wochen wieder betonte, dass die Deutschen als ‚Gleiche unter Gleichen’ behandelt würden. (…) So haben ungezählte Sudetendeutsche in ihrer Not und Verzweiflung alles auf eine Karte gesetzt. Das Wahlergebnis ist zuletzt der Ausbruch eines verzweifelten Volkes. Wie es ohne sturen Herrenstandpunkt der Sieger von Versailles keine Hitler-Bewegung gäbe, so gäbe es heute keine Sudetendeutsche Partei von diesem Ausmaß, wenn die Regierung das Lebensrecht (…) der Sudetendeutschen geachtet hätte.“

Weil er von den Nationalsozialisten Verfolgung zu erwarten hatte, floh Reichenberger nach dem Münchner Abkommen 1938 in die sogenannte Rest-Tschechei, dann nach Frankreich. Im Sommer 1939 reiste er nach England aus, von dort 1940 in die USA. (…)

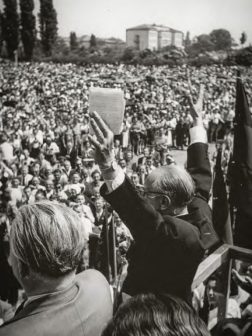

Im Herbst 1949 unternahm Reichenberger eine erste Reise nach Deutschland, wo er in mehreren Städten zu Flüchtlingen sprach. In seinen Reden forderte er die Revision der Oder-Neiße-Linie und wandte sich gegen die Kollektivschuldthese. 1950 ließ er sich in Graz nieder, erhielt zwei Jahre später die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät an der dortigen Universität. Ende der 1950er Jahre siedelte der „Vater der Vertriebenen“ nach Wien über und setzte sich weiter für die Belange der Sudetendeutschen ein. (…)

Volkstreuer Sozialdemokrat

Auch Wenzel Jaksch, Sozialdemokrat und einer der ersten Präsidenten des BdV, taugt nicht für das Klischeebild des Nazi-Vertriebenen. Geboren wurde er 1896 als Sohn eines Maurers in Langstrobnitz im südlichen Böhmerwald. Als Kind armer Eltern war dem guten Schüler kein Besuch an einer weiterführenden Anstalt vergönnt. Beruflich trat er in die Fußstapfen seines Vaters und schloss sich schon als 18-Jähriger dem SPÖ-Vorgänger Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) an. (…)

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Jaksch in die Bundesrepublik, wo ihn Kurt Schumacher 1950 in den Parteivorstand der SPD holte. Der Sudetendeutsche war ein Glücksfall für die Partei, denn er war die ideale Integrationsfigur, da die Sozialdemokraten damals einen sehr hohen Vertriebenenanteil aufwiesen.

Am 4. Juni 1951 wurde die Seliger-Gemeinde als organisatorischer Zusammenschluss der früheren sudetendeutschen Sozialdemokraten in München mit Jaksch als ihrem ersten Vorsitzenden gegründet. Von 1950 bis 1953 leitete er außerdem das hessische Landesamt für Vertriebene und Flüchtlinge und zog 1953 in den Bundestag ein, dem er vier Legislaturperioden bis zu seinem Tod angehörte.

Im Bundestagswahlkampf 1961 gehörte er zur SPD-Regierungsmannschaft, die Erich Ollenhauer im November 1960 für den Fall einer Machtübernahme vorgestellt hatte. Jaksch war als Vertriebenenminister vorgesehen. (…)

Den vollständigen Beitrag und weitere Augenzeugenberichte lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Verlorene Heimat – Die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten“ . Wir geben den Opfern des verschwiegenen Völkermordes eine Stimme. Inhaltsverzeichnis und Bestellmöglichkeit finden Sie hier.