Irgendwo an der Weser befindet sich, begraben unter dem Staub von Jahrhunderten, ein verborgener Ort, Marklo genannt. Dort liegen die Wurzeln unserer Demokratie. In seinem neuen Werk „Das alte germanische Recht“ beschreibt Linus Ammer die Rechtsprechung unserer Vorfahren. Hier mehr erfahren.

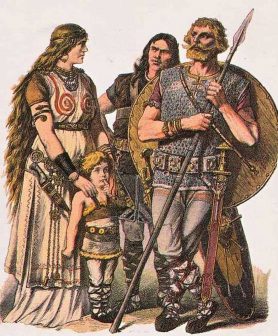

Haben Sie schon mal etwas von der Marklo-Versammlung der Sachsen gehört? Sollten sie, denn im Grunde war diese – und nicht die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche – das erste deutsche Parlament. Mit „Sachsen“ sind hier nicht etwa die Bewohner des heutigen Freistaates gemeint, sondern jener germanische Stamm, der erstmals um 150 n. Chr. von Claudius Ptolemäus in seiner Geographike Hyphegesis (Geografische Anleitung) namentlich erwähnt und von ihm im Raum zwischen IJsselmeer und Elbe sowie zwischen Eider, Weser und Harz verortet wurde.

Ende des 3. Jahrhunderts waren sie den Römern als Seeräuber und Unruhestifter bekannt, im 5. Jahrhundert fielen sie unter ihren mythischen Anführern Horsa und Hengest gemeinsam mit anderen Germanenstämmen in Britannien ein und gründeten dort Königreiche. Zwischen dem Jahr 500 und dem beginnenden 8. Jahrhundert eroberten die Festlandsachsen Gebiete zwischen Rhein und Lippe, später bis zur Ruhr.

Dabei behielten sie im Gegensatz zu ihren Stammesbrüdern in Britannien (Angelsachsen), die ab 597 nach und nach christianisiert wurden, ihre heidnischen Glaubensvorstellungen bei. Auch ihre Lebensweise blieb germanisch, obwohl es über die Zeit Veränderungen gab.

Ein mächtiger Stamm

Die meisten Germanen, so auch die Sachsen, lebten in Großgemeinschaften, die sich in Familien, die Fara (wörtlich Geschlecht), aufgliederten und jeweils ein Dorf bewohnten. Diesem stand ein gewählter Alterman oder auch Hunno vor, der kommunale Tätigkeiten organisierte, kleinere Streitigkeiten schlichtete und im Krieg für die Ordnung der Truppe sorgte (vergleichbar mit einem Feldwebel). Die Siedlungen waren locker bebaut, sodass jeder sein Haus errichten konnte, wie und an welchem Ort er wollte.

Männer mussten Kriegsdienst leisten, wenn es zum Waffengang kam, Hausgemeinschaften waren dazu verpflichtet, ihren Beitrag zur Versorgung der Familie zu leisten. Alles gehörte dem Dorfkollektiv, Privatbesitz gab es nicht. Die Landwirtschaft, die hauptsächlich Milch-, Käse- und Fleischproduktion umfasste, wurde gemeinschaftlich betrieben. Die Götter waren zu verehren, die Beschlüsse der Versammlungen zu achten.

Das führt uns direkt zur eingangs erwähnten Marklo. Der Begriff setzt sich aus zwei altsächsischen Wörtern zusammen: Mark(a/e), was so viel wie Grenze oder auch Zusammenführung (von Dingen/Menschen an der Grenze) heißt, und Lo(h/he), was eine freie Fläche im nicht von Menschen bewohnten Gebiet bezeichnet. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die Marklo ein natürlicherweise fester, bewaldeter Ort an den Flussarmen der Weser gewesen ist. Gefunden wurde er bisher nicht.

Ein mythischer Ort

An einer Marklo-Versammlung nahmen als Vertreter der angesehenen Familien je ein Fürst, zwölf gewählte Frielinge und ebenso viele gewählte Lassen teil. Die Fürsten waren von edler Abstammung, fähig in der Leitung und Rechtsprechung in ihren Gauen, tüchtige Krieger oder erfolgreiche Feldherren. Zudem besaßen sie nicht mehr als jeder andere Freie.

Frielinge standen in keinem Abhängigkeitsverhältnis, weder zu anderen Freien noch zu Edlen. Sie waren nicht an ihre Scholle gebunden und konnten jederzeit ihre Gemeinschaft verlassen. Die Lassen oder Laten/Lazen/Læten galten als Halbfreie, was bedeutet, dass sie zwar über Güter verfügen durften und in einem eigenen Haus lebten, jedoch an das Land ihrer Familie gebunden waren und weder die Gemeinschaft noch die Scholle ohne Erlaubnis verlassen durften. Dauerhafte Könige kamen in dieser Gesellschaftsordnung erst sehr spät vor – sie wurden nur für kurzzeitige Unternehmungen wie etwa Kriegszüge oder diplomatische Missionen gewählt.

Wie eine derartige Zusammenkunft in der Marklo abgelaufen ist, lässt sich leider nur schwer nachvollziehen, da die Germanen keine Verschriftung kannten. Daher sind die einzigen schriftlichen Zeugnisse über die vorkarolingischen Sachsen die der christlichen Missionare und der römischen Historiker und Feldherren. Diese sind jedoch nicht immer vertrauenswürdig.

Das erste Parlament

Die Versammlungen in der Marklo dürften sich von den Zusammenkünften auf gewöhnlichen Thing-Plätzen insofern unterschieden haben, als nur gewählte Vertreter und nicht alle erwachsenen Männer teilnahmen. Darüber hinaus trafen sich die meisten Mitglieder anderer Things deutlich häufiger als einmal jährlich. Politische Entscheidungen wurden mittels Mehrheitsrecht bestimmt.

Jeder Teilnehmer hatte unabhängig von seinem gesellschaftlichen Stand eine Stimme. Mittels eines deutlichen Geräusches (etwa Klatschen oder Stampfen) wurde der Wille kundgetan. Da die Marklo an einem Gewässer in einem bewaldeten Sumpfgebiet gelegen haben soll, ist neben der politischen auch eine religiöse Nutzung denkbar.

Sobald die Teilnehmer den die Marklo umgebenden Wald betreten hatten, war es ihnen untersagt zu sprechen, bis sie den Versammlungsort erreicht hatten. Zudem waren auf dem Weg durch den Wald ihre Hände hinter dem Rücken gefesselt. Dies sollte die Demut gegenüber der Heiligkeit der Versammlung ausdrücken. Wenn einer hinfiel, war es ihm nicht gestattet, wieder aufzustehen, bis die Zusammenkunft beendet war und er den Wald wieder verlassen hatte; er musste robben oder sich rollen.

Das Recht unserer Vorfahren

Die Marklo-Versammlung ist ein Beispiel für frühe Formen der demokratischen Entscheidungsfindung in unserem Kulturraum. Auf den Zusammenkünften der Germanen wurde sogar Recht gesprochen, wie Frühgeschichtsexperte Linus Ammer in seiner Neuerscheinung „Das alte germanische Recht“ herausstellt. Das Werk ist auch für Laien verständlich ist und bietet einen faszinierenden Einblick in die vorchristliche Jurisdiktion.

Ammer zeigt in seinem Werk auf, wie sehr das germanische Recht mit den kulturellen, religiösen und sozialen Aspekten der germanischen Stämme verknüpft ist und wie es sich vom römischen Recht unterschied: Während das römische Recht durch seine systematische und schriftliche Überlieferung bekannt ist und universell anwendbare Geltung beansprucht, wurde das germanische Recht mündlich überliefert, zeichnete sich durch seine lokale Vielfalt und eine mehr soziale als formelle Rechtsfindung aus.

Das germanische Recht war, wie man in Ammers Neuerscheinung nachlesen kann, stark von der Gemeinschaft beeinflusst. Das zeigte sich etwa in der Praxis der Thingversammlung, wo Recht durch Konsens und nicht durch formale Richtlinien gesprochen wurde. Diese Versammlungen waren ebenso Gericht wie Gesetzgeber, und die Entscheidungsfindung war kollektiv, oft durch direkte Beteiligung der betroffenen Parteien und der Gemeinschaft.

„Das alte germanische Recht“ zeigt auf, wie das Rechtsdenken unserer Vorfahren, das trotz regionaler Unterschiede eine archaische Klarheit und Konsequenz aufwies. So erhält der Leser einen tiefen Einblick in das Denken und Fühlen in den Siedlungsgebieten der Germanen zu unterschiedlichen Zeiten – von Island bis in die Lombardei und von der Eisenzeit bis ins Hochmittelalter.

Unsere Ahnen, unser Erbe, unser Stolz: In „Das alte germanische Recht“ lässt Linus Ammer ein Stück deutscher Vorzeit wieder ins Bewusstsein der Gegenwart treten und stellt mithilfe eines umfangreichen Quellenschatzes neben das praktizierte römische das alte germanische Recht in all seiner Urwüchsigkeit. Dieses Buch und andere Werke über unsere Vorfahren können Sie hier bestellen.