Die Justinianische Pest raffte im 5. nachchristlichen Jahrhundert Millionen dahin – und beschleunigte den Untergang des Oströmischen Reiches. Nun haben Wissenschaftler die Ursache für die verheerende Seuche entdeckt. Neue Erkenntnisse zu uralten, aber auch jüngeren Rätseln der Historie finden Sie in unserer spektakulären Sonderausgabe „Geheime Geschichte“ – von den Pharaonen bis zur Kabale im Vatikan. Hier mehr erfahren.

Wir schreiben das Jahr 541 n. Chr. Der Himmel über dem östlichen Mittelmeer hat sich unheilvoll verdunkelt – ein mysteriöser Staubschleier, ausgelöst durch ferne Vulkanausbrüche, verhüllt die Sonne monatelang für Monate. Ernten fallen aus, Hungersnot droht, und in den belebten Häfen des Oströmischen Reiches, vor allem in Pelusium am Nildelta, brechen erste Fälle einer unheimlichen Krankheit aus. Die Menschen bekommen plötzlich Fieber, sie delirieren, geschwollene Beulen machen sich an Leisten und Achseln breit. Innerhalb weniger Tage sterben Tausende.

Die Seuche, die später als Justinianische Pest bekannt werden soll, rollt wie eine Welle über das Imperium hinweg – von Ägypten nach Konstantinopel, von Syrien bis nach Gallien. Bis 750 n. Chr. fordert die erste Pandemie der Geschichte schätzungsweise 25 bis 100 Millionen Opfer – fast die Hälfte der Bevölkerung im Oströmischen Reich.

War es Gottes Strafe, wie der Historiker Prokopios von Caesarea andeutete? Oder ein natürliches Phänomen, das die Antike an den Rand des Abgrunds brachte? Lange Zeit blieb die Ursache dieser ersten Pandemie der Weltgeschichte ein Rätsel, ein dunkles Geheimnis der Vergangenheit. Doch nun haben Wissenschaftler das Puzzle zusammengesetzt und haben den Ursprung der tödlichen Seuche entdeckt.

Wiederaufstieg und Niedergang

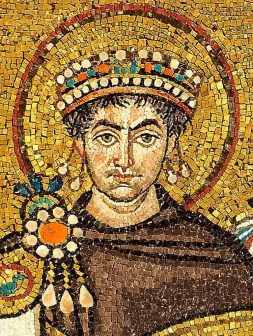

Die Justinianische Pest war keine isolierte Katastrophe, sondern Teil einer Kette apokalyptischer Ereignisse. Das Oströmische Reich unter Kaiser Justinian I. (527–565 n. Chr.) stand an einem Scheideweg. Der visionäre Herrscher aus bäuerlichem Milieu träumte von der Renovatio Imperii – der Wiederherstellung des alten Römischen Reiches.

Dieses Ziel betrieb er zunächst mit Erfolg: 533 eroberte sein General Belisar das Vandalenreich in Nordafrika, 535 begann die Rückeroberung Italiens von den Ostgoten. Das Reich erstreckte sich nun von Spanien bis zum Kaukasus. Es war geprägt durch ein Netz aus Handelsrouten, Aquädukten und prächtigen Städten wie Konstantinopel, das mit einer Million Einwohnern das Herz Europas war.

Doch Justinians Ambitionen belasteten die Kassen: Kriege verschlangen Gold, Steuern lasteten schwer auf der Bevölkerung. Prokopios beschreibt in seiner „Geschichte der Kriege“ eine Welt am Rande des Zusammenbruchs. „Die ganze Menschheit kam der Vernichtung nahe“, so der frühbyzantinische Geschichtsschreiber, der als Augenzeuge die Pest in Konstantinopel miterlebte.

Die Pandemie traf das Reich in seiner Blüte – und beschleunigte seinen Niedergang. Die Todesseuche schwächte Armeen, lähmte den Handel und schuf ein Vakuum, das später die arabische Expansion begünstigte. Bis heute streiten Historiker, ob die Pest allein für den Übergang von der Antike zum Mittelalter verantwortlich war. Doch eines ist klar: Sie war ein Wendepunkt, der das Oströmische Reich als Weltmacht schwer traf.

Der Gestank von Verwesung erfüllte die Straßen

Die Seuche breitete sich in rasanter Geschwindigkeit aus. Erste Berichte stammen aus Pelusium, einem Hafen nahe dem heutigen Suezkanal. Von dort gelangte sie per Schiff nach Alexandria, dann nach Palästina und Syrien. Im Frühjahr 542 erreichte sie Konstantinopel. Prokopios berichtet von 5.000 bis 10.000 Toten pro Tag. Die Stadt, ein Schmelztiegel mit Händlern, Pilgern und Soldaten, wurde zur Todesfalle. Leichen stapelten sich in Kirchen und Türmen, da Gräber überquollen – der Gestank von Verwesung erfüllte die Straßen.

Justinian selbst erkrankte an der Pest, überlebte aber – ein Wunder, das er göttlicher Gnade zuschrieb. Die Pandemie breitete sich indes weiter aus: nach Gallien und Germanien, sogar bis nach Britannien und Irland. Insgesamt dauerte sie bis 750 an, mit 15 bis 18 Wellen, die sich Leichentücher über das Reich legten.

Zeitzeugen wie Johannes von Ephesos, ein syrischer Bischof, schildern apokalyptische Szenen:

„Die Seuche umfasste die gesamte Welt und vernichtete das Leben aller Menschen, ohne Geschlecht oder Alter zu berücksichtigen.“

War es ein Fluch? Oder ein Produkt menschlicher Hybris? Die Quellen aus dem 6. Jahrhundert, darunter Evagrios Scholastikos, der als Kind in Antiochia litt, deuten auf eine Mischung aus Panik und Resignation hin. Die Pest traf nicht nur Städte, sondern auch ländliche Gebiete, wo sie Ernten vernichtete und Hungersnöte auslöste. Klimafaktoren verstärkten das Unheil: Die sogenannte Spätantike Kleine Eiszeit, ausgelöst durch Vulkanausbrüche in den Jahren 536 und 540, führte zu Kälte und Dürre, was die Nagetiere – Wirte der Flöhe, die die Seuche übertragen – in die bewohnten Zonen trieb.

Das Epizentrum der Seuche

Was die verheerende Seuche damals auslöste, blieb über die Jahrhunderte im Dunkeln. Erste Hinweise kamen 2013: Forscher am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena extrahierten DNA des Erregers Yersinia pestis aus Skeletten in Aschheim bei München, datiert auf das 6. Jahrhundert. „Trotz der Vielfalt haben die Genome nur eine einzige gemeinsame Abstammungslinie“, erklärte Marcel Keller, Mitautor der Jenaer Studie. Damit war bewiesen: Die Justinianische Pest war eine Beulenpest, verursacht durch zuvorgenannten Bakterienstamm.

Dennoch fehlte der entscheidende Beweis aus dem Epizentrum – dem Nahen Osten. Doch nun hat ein internationales Team unter Swamy Adapa von der University of South Florida in Tampa (USA) Zähne aus einem Massengrab in Gerasa (heute Jerasch, Jordanien), einer blühenden Handelsstadt 50 Kilometer nördlich von Amman, analysiert.

Das Grab, entdeckt im Hippodrom – einem ehemaligen Pferderennplatz für 15.000 Zuschauer – enthielt 230 Skelette, darunter 80 von Kindern. Die Ausgrabung aus diesem Jahr lieferte insgesamt acht Zähne, aus denen die Forscher DNA extrahierten. Ergebnis: Alle Opfer trugen denselben hochvirulenten Bakterienstamm. „Diese Entdeckung liefert den lange gesuchten definitiven Nachweis von Yersinia pestis am Epizentrum der Justinianischen Pest“, so Rays Jiang, Mitautor einer entsprechenden Studie in der Fachzeitschrift Genes. Die DNA passt demnach perfekt zu Spuren aus Europa, was eine einzige, geradezu explosive Ausbreitung bestätigt.

Weitere Studien belegen Erkenntnisse

Mit den Forschungsergebnissen von Adapa und seinem Team kann nun auch der Verlauf der Seuche besser nachgezeichnet werden. Gerasa, ein Knotenpunkt des römischen Handelsnetzes, lieferte geradezu ideale Voraussetzungen für die Ausbreitung der Pest: Bäder und Märkte förderten den Kontakt zwischen Menschen, Ratten und Flöhen. „Die zivile Infrastruktur der oströmischen Metropole – darunter Aquädukte, Badehäuser, Vorratslager und Amphitheater – brachten nicht nur Menschen und Waren zusammen, sie machte es unbeabsichtigt auch Krankheitserregern einfacher, sich zu verbreiten“, so Adapa und Kollegen in ihrer Studie.

Ähnliche Belege liefert eine in Human Ecology veröffentlichte Untersuchung von Johannes Preiser-Kapeller von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie analysiert historische Texte, Klimadaten und Genetik. Der Erreger kam demnach wahrscheinlich aus Zentralasien, gelangte über Handelsrouten nach Indien und per Schiff nach Ägypten.

Chinesische Quellen aus dem 5. Jahrhundert berichten von Beulenkrankheiten, doch ohne Pandemien – der Stamm war dort weniger leicht übertragbar. Experten wie Subhajeet Dutta vom Indian Institute of Chemical Biology in Kalkutta betonen, dass Yersinia pestis seit der Bronzezeit in Eurasien zirkulierte. Eine Begleitstudie im Fachmagazin Pathogens zeigt: Spätere Pandemien entstammten unabhängigen Ausbrüchen, nicht einem einzigen Erregerstamm.

Der Justinian-Stamm war wohl ein „evolutionary dead end“, also eine Spezies, die keine weiteren Nachkommen oder evolutionären Nachfolger hervorbringt, doch später breiteten sich andere Varianten in Europa aus. Justinians Reich jedoch brach unter der Last der Pandemie förmlich zusammen. Die Pest dezimierte Armeen – Belisars Truppen starben massenhaft –, führte zu Steuererhöhungen und Aufständen.

„Wenn in den Quellen ‚Pestis‘ oder ‚Pestilentia‘ steht, weiß niemand genau, was wirklich damit gemeint ist“, schreib Altertumsforscher Mischa Meier noch vor einiger Zeit. Doch dank der Wissenschaftler der University of South Florida wissen wir nun: Es war die Beulenpest, verursacht durch Yersinia pestis. Case closed!

Historische Revision ist notwendig! Das belegt unsere Sonderausgabe „Geheime Geschichte – von den Pharaonen bis zur Kabale im Vatikan“. Wir präsentieren eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen und alternativen Erklärungen zu uralten, aber auch jüngeren Rätseln der Weltgeschichte. Hier bestellen.