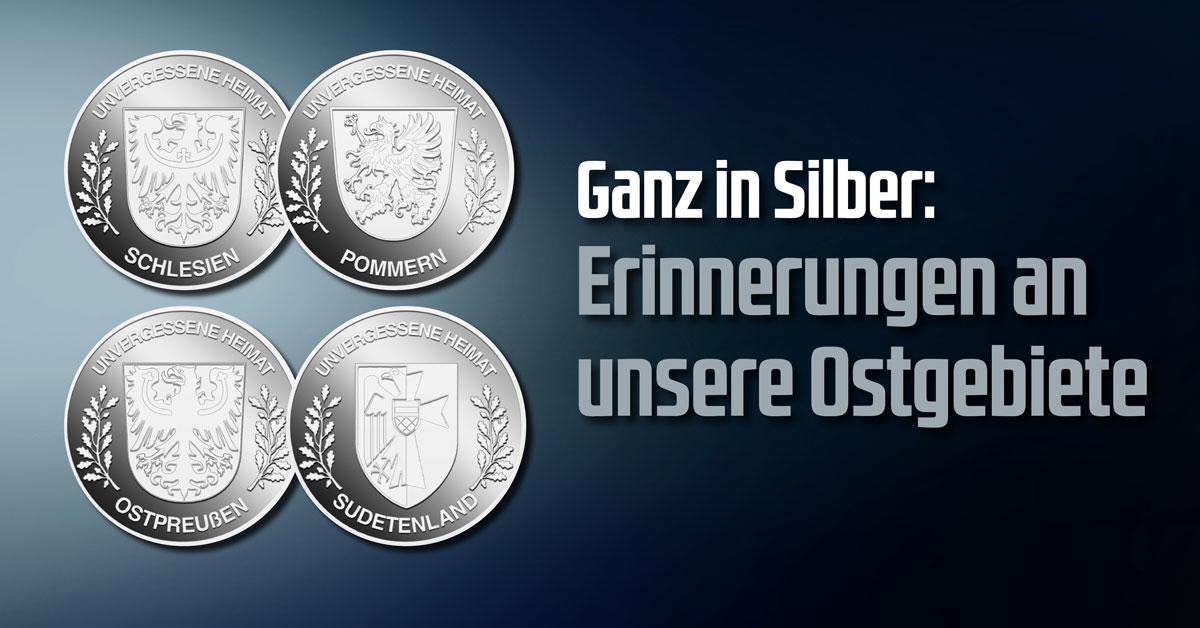

An vielen Orten östlich von Oder und Neiße ist deutsches Leben heute wieder lebendig. Wir erinnern daran mit unseren edlen Silbermedaillen «Deutsche Ostgebiete». Damit Ostpreußen, Pommern, Schlesien und das Sudetenland nicht in Vergessenheit geraten. Hier mehr erfahren.

Am 9. April 1945 fiel Königsberg, der Krönungsort der preußischen Monarchen, in die Hand der Roten Armee. Der nördliche Teil Ostpreußens wurde auf Anweisung Josef Stalins von der Sowjetunion annektiert, die verbliebenen 25.000 Deutschen, die in der Stadt trotz des verheerenden britischen Bombenangriffs vom August 1944 und dem Inferno nach der Einnahme ausgeharrt hatten, wurden ab dem Oktober 1947 ausgewiesen.

In Kaliningrad steht die alte Biersorte Ostmark wieder in den Regalen.

Bald machten sich Kolchosen, Plattenbauten, Kombinate und Lenin-Denkmäler im einst östlichsten Zipfel des Deutschen Reiches breit, die ostpreußische Vergangenheit schien nicht einmal mehr ein ferner Traum zu sein. Doch seit dem Ende der Sowjetunion 1991 ist insbesondere bei der jungen Generation die Lust an der preußisch-deutschen Vergangenheit der Stadt und der Provinz erwacht.

Königsberg lebt

Es gab und gibt Initiativen zur Rettung des Kopfsteinpflasters, des Robbenbeckens im Zoo, in den Supermarktregalen steht die alte Biersorte Ostmark und in den Restaurants werden Königsberger Klopse serviert, deren Rezept in den 1990er Jahren von Heimwehtouristen zurückgebracht wurde.

In Tilsit wird wieder der berühmte Käse hergestellt und in einem Restaurant serviert, das seinen Vorkriegsnamen Deutsches Haus zurückerhalten hat, während sich im Stadtpark seit fünf Jahren eine Replik der 1945 zerstörten Königin-Luise-Statue befindet. Ein echter Tabubruch war das zweisprachige Ortsschild, das vor einigen Jahren in der einstigen Kreisstadt Preußisch Eylau aufgestellt wurde. An allen Ecken und Enden der Oblast Kaliningrad trifft man also auf deutsches Erbe, das keineswegs versteckt und insbesondere von den circa 13.000 in der Exklave lebenden Russlanddeutschen gepflegt wird.

Einige hochfliegende Träume, die sich noch gegen Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre rund um die heute von Polen, Litauen und Weißrussland eingeschlossene Provinz knüpften, haben sich allerdings nicht erfüllt. Schon 1988, ein Jahr vor dem Mauerfall, unterbreitete Friedrich Wilhelm Christians, der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, dem sowjetischen Ministerpräsidenten Nikolai Ryschkow einen Plan zur Weiterentwicklung der Region Königsberg zu einem Sondergebiet für deutsch-sowjetische Technologie-Kooperation.

Die Idee hätte wohl gute Chancen zur Realisierung gehabt, wenn das rote Riesenreich nicht drei Jahre später von der Landkarte verschwunden wäre. 1993 warnten der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wilfried Böhm und der heutige Welt-Redakteur Ansgar Graw in ihrem Buch Königsberg morgen: Luxemburg an der Ostsee davor, die Exklave zum «Albanien des Baltikums» verkommen zu lassen und plädierten für den Aufbau einer russisch-deutschen Handelsdrehscheibe. Damals schien die Schaffung eines gemeinsamen Hauses Europa von Lissabon bis Wladiwostok bevorzustehen, was derartigen Träumen Flügel verlieh.

Bei einer Volkszählung bekannten sich rund 809.000 polnische Staatsbürger als Schlesier.

Heute ist Osteuropa von den Frontlinien eines neuen Kalten Krieges gezeichnet, der in der Ostukraine schon heiß geworden ist, wobei die Oblast Kaliningrad als eine der besonders hochgerüsteten Gegenden Europas gilt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass die Aufbruchsstimmung der 1990er Jahre völlig verflogen wäre. Insbesondere der wohl größte Sohn Ostpreußens ist heute in der Pregelstadt wieder allgegenwärtig. Die Universität wie auch eine lokale Supermarktkette sind nach dem Philosophen benannt, dessen Grab auch den Königsberger Dom rettete.

Als KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew in den 1960er Jahren die Stadt besuchte, gelang es beherzten Mitarbeitern der örtlichen Hochschule, ihm weiszumachen, dass Immanuel Kant ein «Klassiker des Marxismus» sei. Danach ließ der Sowjetdiktator von seinem Vorhaben ab, das Gotteshaus auf der Kneiphof-Insel zu sprengen, um das an ihn angelehnte Grab des Autors der Kritik der reinen Vernunft nicht zu gefährden.

Die seit Jahrzehnten geführte Debatte um die Umbenennung der Stadt scheint sich von selbst erledigt zu haben. In einem Artikel für die Welt am Sonntag berichtete Sönke Krüger im Juli 2019: «Fragt man junge Einheimische, wie sie ihre Stadt nennen, die seit 1946 den Namen von Stalins Parteikumpan Kalinin trägt, heißt es unisono: ”Kenig”.»

Autonomie für Oberschlesien

Auch in Oberschlesien sind es vor allem junge Leute, die neue Wege gehen – und die dortige Autonomiebewegung unterstützen. Sie beruft sich vor allem auf die Tradition der Autonomen Woiwodschaft Schlesien, die von 1922 bis 1939 in der Zweiten Polnischen Republik bestand. Zuvor hatte die Region dramatische Jahre erlebt. Bei der Volksabstimmung vom 20. März 1921 stimmten 59,6 Prozent der Wähler für den Verbleib bei Deutschland, 40,4 Prozent für den Anschluss an Polen.

Auf der Botschafterkonferenz in Paris am 20. Oktober 1921 wurde aber beschlossen, dieses Votum nicht umzusetzen, sondern das Industrierevier zu teilen: Das kohlereichste Drittel des Territoriums mit den Städten Kattowitz und Königshütte ging an Polen, der Rest verblieb beim Deutschen Reich.

Es entstand eine politische Einheit mit einer ausgesprochenen deutsch-polnischen Mischidentität, die zu einem frühen Nukleus der Moderne wurde. Auf der polnischen Seite der damaligen Grenze wurde in Kattowitz ein erster Wolkenkratzer errichtet, während auf deutscher Seite am Großprojekt «Dreistädteeinheit Gleiwitz – Hindenburg – Beuthen» herumgewerkelt wurde. Es ist erstaunlich und erscheint fast wie ein kleines Wunder, dass diese bikulturelle Identität auch die bleiernen Jahrzehnte des Kommunismus überlebt hat.

So ist es bemerkenswert, dass sich bei einer Volkszählung 2011 rund 809.000 polnische Staatsbürger als Schlesier bekannten – und damit zur größten Minderheit Polens aufstiegen, gefolgt von Kaschuben und Deutschen. Überraschend war, dass sich 415.000 Personen neben der polnischen auch zur schlesischen Nationalität bekannten, während sich 362.000 ausschließlich als Schlesier bezeichneten.

Dieses Ergebnis wurde dem Wirken der Bewegung für die Autonomie Schlesiens (RAS) zugeschrieben, der es offensichtlich gelungen ist, eine regionale Identität wiederzubeleben. Auf politischer Ebene kritisiert die RAS den hohen Zentralisierungsgrad des polnischen Staates und sieht in Deutschland und Spanien mit den dortigen Bundesländern beziehungsweise autonomen Gemeinschaften nachahmenswerte Vorbilder.

Erfolgsmodell Hermannstadt

Eine ähnliche Wiederauferstehung einer vom Rest Europas eigentlich fast schon vergessenen Region konnte man nach dem Zerfall des Ostblocks auch im rumänischen Siebenbürgen beobachten. In Hermannstadt (Sibiu) legen die Einwohner großen Wert auf die deutschen Wurzeln der auch offiziell zweisprachigen Kommune. Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) spielt eine große Rolle in der Kommunalpolitik. Im Jahr 2000 wurde der Siebenbürger Sachse Klaus Johannis als Kandidat des DFDR mit 69 Prozent der Stimmen erstmals zum Bürgermeister gewählt; vier Jahre später wurde er mit einem Ergebnis von 88,7 Prozent bestätigt.

Der frühere Hermannstädter Gymnasiallehrer mit deutschen Wurzeln erlangte große Beliebtheit, weil er mit der Altstadtsanierung, der Erneuerung der Infrastruktur sowie dem 2007 abgeschlossenen Ausbau des Flughafens nach westeuropäischen Standards zahlreiche wichtige Projekte verwirklichte. Außerdem holte Johannis viele Unternehmen in seine Stadt, unter anderem drei Werke von Siemens, eines von Thyssenkrupp, ein Werk des weltgrößten Ziegelherstellers Wienerberger und einen Produktionsstandort der Firma Continental, in dem auch anspruchsvolle Jobs für Entwicklungsingenieure entstanden sind.

Die Arbeitslosenquote in der Stadt liegt mittlerweile bei unter drei Prozent. «Er ist groß, blond, pragmatisch und hat aus Sibiu ein Erfolgsmodell gemacht», schrieb die Financial Times Deutschland am 15. Oktober 2009. Als «unbestechlicher Politiker» komme er «im Rumänien der Securitate-Seilschaften» fast schon einer Sensation gleich.

Im August 2014 wurde Johannis von der Christlich-Liberalen Allianz (ACL), einem Wahlbündnis mehrerer bürgerlicher Parteien, als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen nominiert. Obwohl er im ersten Wahlgang noch einen Rückstand von zehn Prozent gegenüber dem Kandidaten der postkommunistischen PSD, Victor Ponta, aufwies, wurde er im zweiten Wahlgang am 16. November 2014 mit mehr als 54 Prozent der Stimmen spektakulär zum Staatspräsidenten gewählt. Als im Februar 2017 eine halbe Million Menschen in der Hauptstadt Bukarest auf die Straße gingen, um gegen die immer noch allgegenwärtige Korruption zu demonstrieren, setzte sich Johannis an die Spitze der Proteste.

Eine Furcht müssen die Deutschen, die heute in Osteuropa leben, wenigstens nicht haben – nämlich die, islamisiert zu werden. Die Länder des ehemaligen Warschauer Pakts betreiben allesamt eine äußerst restriktive Zuwanderungspolitik und sorgen so dafür, dass für die abendländische Kultur auch dann noch ein Refugium verbleibt, falls über dem Rest Europas in einigen Jahrzehnten die grüne Fahne des Propheten wehen sollte.

Ostpreußen, Pommern, Schlesien und das Sudetenland – unvergessen! Mit unseren Silbermedaillen «Deutsche Ostgebiete» erinnern wir an die alte Heimat und das Schicksal der Heimatvertriebenen. Hier bestellen.