Musk macht mobil – gegen Republikaner und Demokraten gleichermaßen. Das erinnert an einen texanischen Öl-Milliardär, der vor über 30 Jahren die politische Landschaft Amerikas kurzzeitig aufmischte und – wie man in unserer Spezial-Ausgabe über Trump nachlesen kann – damals auch den heutigen US-Präsidenten inspirierte. Doch es gibt ein paar entscheidende Unterschiede zu heute. Hier mehr erfahren.

Er hat seine Drohung wahr gemacht: Elon Musk hat am vergangenen Wochenende die America Party gegründet. Einige X-Posts erwähnen eine „erste Versammlung“ der neuen Partei, ein Nutzer sprach von einer „historischen ersten Tagung“, eine offizielle Bestätigung seitens des Initiators gab es allerdings noch nicht.

Erst kurz zuvor hatte der Tech-Unternehmer angekündigt, die neue Formation ins Leben rufen zu wollen – als Reaktion auf die sogenannte Big Beautiful Bill, die US-Präsident Donald Trump am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, unterzeichnet hat.

Musk lehnt das Steuer- und Ausgabengesetz, das unter anderem 100 Milliarden Dollar für Massenabschiebungen und Grenzsicherungsmaßnahmen sowie 150 Milliarden Dollar für das Militär vorsieht, strikt ab. Dies vor allem, weil das Gesetzespaket auch eine Anhebung der Schuldenobergrenze um fünf Billionen Dollar erlaubt. Auf seiner Plattform X hatte der Multimilliardär dazu geschrieben: „Dieses gewaltige, empörende, mit Verschwendung vollgestopfte Ausgabengesetz des Kongresses ist ein widerwärtiges Monstrum.“ Zudem bezeichnete er die Big Beautiful Bill als „völlig wahnsinnig“ und „politischen Selbstmord“ für die Republikanische Partei.

Trump und Bannon sind stinksauer

Trump reagierte erwartungsgemäß ungehalten auf das Parteiprojekt seines zeitweiligen politischen Weggefährten, der dem amerikanischen Steuerzahler mit seiner Effizienzbehörde DOGE Einsparungen von rund 190 Milliarden Dollar beschert hat. „Ich denke, es ist lächerlich, eine dritte Partei zu gründen“, so der Präsident am Sonntag bei einer Rede in Morristown im US-Bundesstaat New Jersey. „Eine dritte Partei zu gründen, trägt nur zur Verwirrung bei… Er kann seinen Spaß damit haben, aber ich denke, es ist lächerlich.“

Auf seiner Onlineplattform Truth Social legte Trump später nach:

„Es macht mich traurig, zu sehen, wie Elon Musk in den vergangenen fünf Wochen völlig entgleist und im Grunde zu einer Vollkatastrophe geworden ist.“

US-Finanzminister Scott Bessent riet Musk, sich lieber seinen Firmen statt der Politik zu widmen. „Ich denke, dass die Vorstände seiner Unternehmen wollten, dass er zurückkommt und seine Unternehmen führt, was er besser kann als jeder andere“, so Bessent gegenüber dem Sender CNN.

Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon flippte indes vollkommen aus und wurde persönlich. In seinem Video-Podcast War Room bezeichnete er Musk als „Schurke“, „Trottel“ und „Elmo der Idiot“. Bannon ging so weit, Musks US-Staatsbürgerschaft infrage zu stellen, indem er sagte:

„Nein, Bruder, du bist kein Amerikaner. Du bist ein Südafrikaner.“

Ohne dies näher zu spezifizieren, forderte Bannon sogar die Abschiebung von Musk und behauptete, dieser habe „ein Verbrechen begangen“. Den Ausbruch muss man allerdings im Zusammenhang mit der schon länger schwelenden Fehde zwischen dem Populisten und dem Unternehmer sehen. Bannon hatte Musk in der Vergangenheit schon als „Rassisten“ und „böse“ bezeichnet und erklärt, er habe es sich zur Aufgabe gemacht, ihn „zu Fall zu bringen“.

Musk konterte Bannons neue Tiraden auf X und nannte ihn, wenig charmant, einen „fetten, betrunkenen Chaoten“, der „zurück ins Gefängnis“ gehöre, womit er auf eine viermonatige Haftstrafe des War-Room-Chefs anspielte, die er im vergangenen Jahr absitzen musste, nachdem er sich geweigert hatte, vor einem Parlamentsausschuss zu den Vorgängen vom 6. Januar 2021 („Sturm auf das Kapitol“) auszusagen.

Der Ross-Perot-Effekt

Doch welche Chancen hat Musks neue Partei überhaupt? Politischen Beobachtern zufolge dient die America Party vor allem dazu, die Republikaner unter Druck zu setzen. Ein ausgearbeitetes politisches Programm hat die Formation nicht, Musk beschreibt sein Projekt als „teal movement“, was laut der Website theamericaparty.org als eine Mischung aus Blau (Demokraten) und Rot (Republikaner) zu verstehen ist.

Man sieht sich als pragmatische und lösungsorientierte Kraft, die die Polarisierung zwischen den beiden großen Lagern überwinden will und jene „80 Prozent in der Mitte“ ansprechen soll, die mit der aktuellen politischen Landschaft unzufrieden sind. Der Fokus der neuen Bewegung soll auf ausgeglichenen Haushalten und Innovation liegen.

Das erinnert an ein anderes Parteiprojekt, das vor einigen Jahrzehnten in den USA für Furore sorgte – und damals Donald Trump so stark inspirierte, dass er vom moderaten Republikaner mit Sympathien für manche demokratischen Politiker zum rechten Populisten wurde.

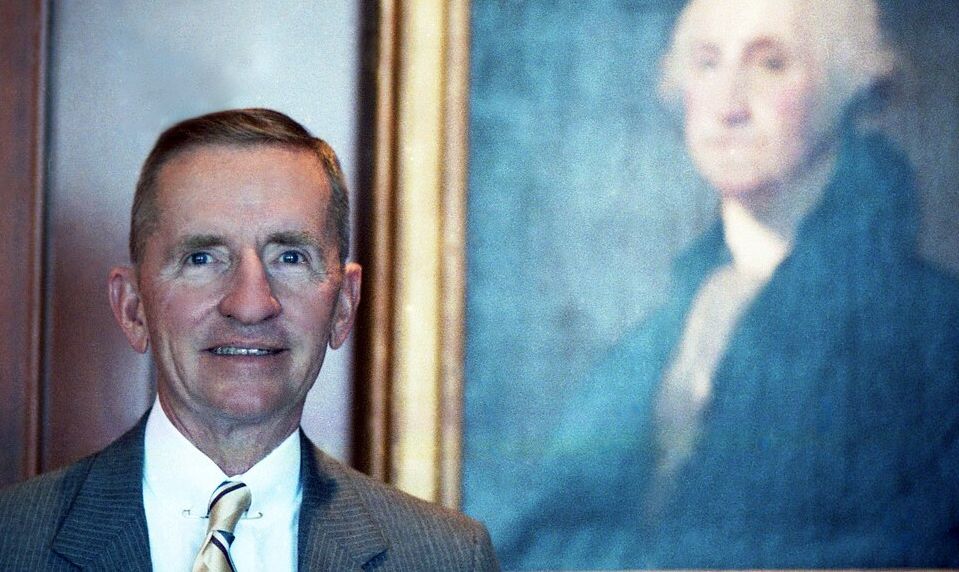

Es war im Jahr 1992, als die damaligen Präsidentschaftswahlen in den USA mit einem Paukenschlag endeten: Der republikanische Amtsinhaber George H. W. Bush musste sich gegenüber seinem Herausforderer Bill Clinton geschlagen geben. „Wahrscheinlich hätte der vormalige Gouverneur von Arkansas verloren, wenn nicht noch ein dritter Kandidat angetreten wäre, der tief in die konservative Wählerschaft der Republikaner eingebrochen war: Für den Texaner Ross Perot (1930–2019) stimmten nämlich 18,9 Prozent der Wähler – das beste Ergebnis eines unabhängigen Kandidaten seit 1912“, heißt es dazu in unserer Spezial-Ausgabe über Trump.

Und weiter:

„Wie Trump war Perot ein erfolgreicher Unternehmer, der schon im Alter von 38 Jahren zum Milliardär aufstieg. Im Wahlkampf 1992 setzte der Exzentriker mit Cowboyhut vor allem auf derbe Sprüche, Populismus und eine einfache Darstellung komplexer Sachverhalte. Seine Hauptforderungen: mehr Netto vom Brutto, auch für die kleinen Leute, Schutz der heimischen Wirtschaft vor Billigimporten, eine rigidere Einwanderungspolitik und militärische Zurückhaltung. Damit nahm der Quereinsteiger genau das vorweg, was 24 Jahre später zu Trumps Erfolgsrezept wurde.“

Als Perot 1995 die Reform Party gründete, wechselte Trump zu der neuen Kraft. Beim parteiinternen Vorentscheid zur US-Wahl 2000 warf er sogar seinen Hut in den Ring – doch das Rennen machte schließlich der frühere Nixon- und Reagan-Berater Patrick Buchanan. Bei der Präsidentschaftswahl schmierte dieser allerdings gehörig ab, erreichte lediglich 0,4 Prozent der Stimmen. Damit hatte sich das Perot-Projekt erledigt.

Hohe Hürden für Drittparteien

Ein Grund dafür, dass der Achtungserfolg Perots wenig nachhaltig war, ist das amerikanische Wahlsystem, das kleine und neue Parteien extrem benachteiligt. So erzielte der Texaner bei der Präsidentschaftswahl 1992 zwar knapp 19 Prozent, aber keine einzige Stimme der Wahlleute in den Bundesstaaten.

Elon Musk zielt offenbar zunächst auf die 2026 stattfindenden Zwischenwahlen, bei denen ein Drittel der Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus neu zu besetzt werden. Laut Aussage ihres Gründers will sich die America Party bei diesen Midterms auf „zwei oder drei Senatssitze und acht bis zehn Wahldistrikte für das Repräsentantenhaus konzentrieren“, um in engen Rennen entscheidend zu sein, insbesondere bei dünnen Mehrheiten im Kongress.

Musks schier unerschöpfliche finanziellen Ressourcen – er verfügt aktuell über ein Vermögen von etwa 400 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste Mensch der Welt –, kombiniert mit seiner öffentlichen Präsenz und seiner Reichweite auf X, könnten der neuen Partei einen Startvorteil verschaffen, den Ross Perot seinerzeit nicht hatte, doch die strukturellen Hürden für Drittparteien in den USA sind erheblich.

Das Mehrheitswahlrecht und staatliche Gesetze, die den Zugang zur Wahl erschweren, stellen enorme Herausforderungen dar. Beispielsweise muss man in Texas 81.000 Unterstützungsunterschriften beibringen, um überhaupt antreten zu dürfen. Auch deshalb hat in der Vergangenheit selten eine Drittpartei Sitze im Kongress ergattern können.

Zünglein an der Waage

Experten wie der Politikwissenschaftler Bernard Tamas von der Valdosta State University im US-Bundesstaat Georgia betonen, dass Drittparteien mehr als Geld als die klassischen Parteien benötigen und sie benötigen eine Graswurzelbewegung, um Wähler zu mobilisieren. Musks finanzielle Unterstützung könnte in engen Rennen helfen, aber auch er polarisiert. Eine Umfrage der Quinnipiac University in Connecticut ergab, dass 59 Prozent der politischen Unabhängigen Musk skeptisch sehen.

Die italienische Tageszeitung La Stampa gibt dennoch zu bedenken:

„Musk könnte, wenn er nur zwei oder drei Sitze im Senat gewinnt, gleichzeitig Trumps MAGA-Republikaner ihrer Mehrheit im Senat berauben und zum Zünglein an der Waage werden.“

Dies allerdings nur, „wenn er bereit ist, genug Geld auszugeben“. La Stampa ist der Ansicht: „Nichts würde Musk mehr Befriedigung verschaffen. Nichts wäre für Trump erschreckender als diese Art von geplantem Rache-Szenario.“

Die Süddeutsche Zeitung schreibt:

„Zweifellos wäre es derzeit so attraktiv wie selten zuvor, wenn es eine dritte Partei gäbe. Denn die USA haben im Moment ein Zweiparteiensystem, in dem sich beide Parteien in existenziellen Krisen befinden. Die Republikaner wurden von Trumps MAGA-Bewegung unterwandert, und die Demokraten wirken angesichts ihrer Wahlniederlage immer noch wie schockgefrostet. Eine solche dritte Kraft müsste aber eine seriöse Kraft der Mitte sein. Das wirklich Allerletzte, was Amerika jetzt braucht, ist eine neue Partei, die von einem unberechenbaren Egomanen angeführt wird. Da gibt es nämlich schon eine.“

Nüchterner betrachtet es der konservative Irish Independent:

„Auch wenn eine dritte Partei wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Sitzverteilung haben wird, kann sie Trump und den Republikanern doch echten Schaden zufügen, indem sie ihnen einen Teil ihrer Wähler abspenstig macht. Selbst eine geringe Stimmenzahl für eine dritte Partei kann eine knappe Wahl entscheiden. Im Jahr 2000 erhielt Ralph Nader von der Grünen Partei der USA nur 2,7 Prozent der Stimmen. Dennoch sagt man, dass seine wenigen Millionen Stimmen in Florida und anderen Swing States ausschlaggebend für den Wahlsieg von George W. Bush waren.“

Das trifft möglicherweise auch auf die frühere grüne Kandidatin Jill Stein zu. Manche meinen, sie habe durch ihren Antritt bei der Präsidentschaftswahl 2016 der Demokratin Hillary Clinton die Tour vermasselt, wodurch Trump letztlich obsiegte. Tatsächlich konnte Stein rund 1,45 Millionen Stimmen (1,06 Prozent) holen, die ansonsten sicherlich eher an Clinton als an Trump gegangen wären.

Kohle, Köpfe und Kaffeesatz

Musks Strategie, sich zunächst auf einige Wahlkreise bei den Midterms 2026 konzentrieren, könnte durchaus aufgehen, da die politischen Lager in den USA weitaus weniger festgefahren sind als vor der Trump-Ära. Im Gegensatz zu Perot würde er also keinen Kaltstart hinlegen, wenn es um die Präsidentschaftswahlen 2028 geht. Die Frage ist nur, ob die America Party und ihre Unterstützer einen so langen Atem haben. Sollte die neue Musk-Partei bei den Zwischenwahlen überall scheitern, dürfte sich das Projekt gleich wieder erledigt haben.

Das große Manko der neuen Partei ist: Außer Musk (der als in Südafrika Geborener laut US-Verfassung gar nicht für das Amt des Präsidenten kandidieren dürfte) gibt es überhaupt noch keine bekannten Persönlichkeiten, die als Kandidaten zur Verfügung stehen. Man darf also zum einen gespannt darauf sein, welche Köpfe der Tech-Guru demnächst präsentieren wird – und welches Programm mit ihnen verbunden sein wird. Bis dahin ist alles erst einmal Kaffeesatzleserei.

Alles in einem Heft: In COMPACT-Spezial „Trump: Sein Leben. Seine Politik. Sein großes Comeback“ erfahren Sie alles über den aktuellen US-Präsidenten. Wie er wurde, wie er ist – und warum er das Weiße Haus im Sturm erobern konnte. Die Lektüre dieser Ausgabe erspart Ihnen das Durchstöbern dickleibiger Biografien. Hier bestellen.