Mit «America First!» knüpft Donald Trump buchstäblich an den Isolationismus des vorigen Jahrhunderts an. Der wurde vor allem von Republikanern vertreten – und von einem weltberühmten Literaten. Ein Auszug aus COMPACT-Spezial «Trump: Sein Leben, seine Politik, sein großes Comeback».

Im Sommer 1878 bereist ein gewisser Samuel Langhorne Clemens aus den USA den Südwesten Deutschlands. Besonders beeindruckt ist er von den Flößern auf dem Neckar. Bei einer Wanderung nach Heidelberg fragen er und seine Begleiter einen der Männer, ob sie nicht ein Stück mitfahren könnten.

Doch der «Kapitän» ist skeptisch, er «rückte sich die Hosen hoch, dann schob er nachdenklich seinen Priem in die andere Backe», schildert der Tourist später die Begebenheit. «Schließlich sagte er genau das, was ich erwartete, nämlich dass er keine Erlaubnis habe, Passagiere zu befördern, und daher befürchtete, das Gesetz könnte ihn zur Verantwortung ziehen, wenn die Sache ruchbar würde oder ein Unfall geschähe. Also charterte ich Floß und Mannschaft und nahm die ganze Verantwortung auf mich.»

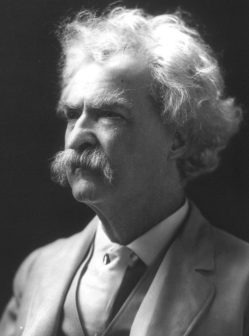

«Ich bin dagegen, dass der Adler seine Krallen auf ein anderes Land setzt.» Mark Twain

Freudig besteigt man die vertäuten Fichtenstämme: «Mit einem munteren Lied ging die Steuerbordwache an die Arbeit, hievte das Ankertau auf, holte den Anker ein, und unser Fahrzeug setzte sich mit prächtigem Schwung in Bewegung und trudelte bald mit etwa zwei Knoten Stundengeschwindigkeit dahin.» Das Erlebnis hinterlässt bei dem Amerikaner einen bleibenden Eindruck. Er schwärmt: «Deutschland ist im Sommer der Gipfel der Schönheit, aber niemand hat das höchste Ausmaß dieser sanften und friedvollen Schönheit begriffen, wirklich wahrgenommen und genossen, der nicht auf einem Floß den Neckar hinabgefahren ist.»

Twains Antiimperialismus

Bei dem begeisterten Besucher aus Übersee handelt es sich um keinen Geringeren als Mark Twain (1835–1910), wie sich Clemens als Schriftsteller nannte. Der literarische Vater von Tom Sawyer und Huckleberry Finn war jedoch nicht nur ein Freund der Deutschen, sondern gilt auch als einer der bekanntesten amerikanischen Gegner des US-Interventionismus.

Als Reaktion auf die Annexion Puerto Ricos, der Marianen und der Philippinen nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 gründete er die American Anti-Imperialist League, deren Vizevorsitz er von 1901 bis zu seinem Tod 1910 innehatte.

Zur Intention der Vereinigung schreibt der Historiker Bernd Stöver in United States of America. Geschichte und Kultur: «Die Hauptargumente der Antiimperialisten, wie sie sich selbst nannten, fanden sich in den Traditionen der amerikanischen Geschichte. Sie sahen vor allem die Grundideen der amerikanischen Verfassung durch eine Expansionspolitik verletzt.» Tatsächlich hatten George Washington und Thomas Jefferson eindringlich vor Konflikten mit fremden Mächten gewarnt. Man solle lieber «Frieden, Handel und ehrliche Freundschaft» mit anderen Völkern anstreben, so die beiden Gründerväter der USA. (…)

America First!

Twain ist nur ein Beispiel für die durchaus starke isolationistische Strömung in den USA, die stets von konservativen Kräften getragen wurde, wie der US-Ökonom Murray Rothbard (1926–1995), selbst strikter Antiinterventionist, in seinem in den frühen 1970er Jahren geschriebenen, aber erst 2007 postum veröffentlichten Buch The Betrayal of the American Right (2017 auf Deutsch unter dem Titel Der Verrat an der amerikanischen Rechten erschienen) dokumentiert.

Rothbard unterscheidet dabei zwischen der «Old Right», der klassischen amerikanischen Rechten, die Imperialismus und Militärinterventionen ablehne, und der «New Right», die die konservative Bewegung gekapert und die Ideale der «Old Right» verraten habe. Späte Ausläufer jener «Neuen Rechten» (nicht zu verwechseln mit dem, was darunter in Europa verstanden wird) sind etwa die Neocons.

Laut Rothbard ging die klassische Rechte zunächst aus innenpolitischen Gründen – wegen zunehmender zentralstaatlicher Tendenzen und der Mesalliance von Big Government und Big Business – in Opposition zum Establishment: Sie erkannte, dass nur ein derart räuberischer und wuchernder Staat in der Lage ist, mit Steuergeld finanzierte Kriege in fremden Ländern zu führen. (…)

Das das America First Committee (AFC) stellte vier Grundsätze auf:

1. Die USA haben eine für keinen Gegner zu überwindende Landesverteidigung aufzubauen.

2. Keine fremde Macht kann ein entsprechend gerüstetes Amerika erfolgreich angreifen.

3. Die amerikanische Demokratie ist nur dann zu erhalten, wenn sich Washington aus dem Krieg in Europa heraushält.

4. Kriegsanleihen und andere Maßnahmen, die angeblich zur Verkürzung des Krieges beitragen sollen, schwächen in Wirklichkeit die nationale Verteidigung und beschleunigen die Verwicklung Amerikas in fremde Kriege.

Gegen Trumans Doktrin

So wie den Isolationisten vor dem Zweiten Weltkrieg pronazistische Tendenzen unterstellt worden waren, so verdächtigte man sie danach oft heimlicher Sympathien mit der Sowjetunion. Davor war selbst jemand wie Senator Robert A. Taft (1889–1953) nicht gefeit, obwohl er dem rechten Flügel der Republikanischen Partei angehörte.

Der Sohn des 27. US-Präsidenten William Howard Taft (1857–1930) wandte sich gegen die Doktrin von Präsident Harry S. Truman (1884–1972), der es angesichts der Konfrontation mit der Sowjetunion zum außenpolitischen Grundsatz der USA erklärte, «freien Völkern beizustehen, die sich der angestrebten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch äußeren Druck widersetzen».

In der ersten Sitzung des 80. Kongresses vom 18. März 1947 erklärte Taft: «Selbst wenn das wünschenswert wäre, ist Amerika nicht stark genug, die Welt mit militärischer Gewalt zu maßregeln.» Und er fuhr fort:

«Wir können nicht Macht und Gewalt in Übersee praktizieren und daheim die Freiheit erhalten. Wir können nicht von weltweiter Kooperation reden und gleichzeitig Machtpolitik ausüben.»

Ähnlich äußerte sich der Abgeordnete George H. Bender (1896–1961) aus Ohio, ein Anhänger Tafts, der später sein Nachfolger im Senat werden sollte. (…)

Den vollständigen Beitrag lesen Sie in COMPACT-Spezial «Trump: Sein Leben, seine Politik, sein großes Comeback». . Alles über den 45. und höchstwahrscheinlich 47. Präsidenten der USA und seinen großen Plan für Amerika und die Welt. Hier bestellen.