Von NPD bis AfD: Die Geschichte der deutschen Rechten nach 1945 – der Historiker Karlheinz Weißmann hat sie aufgeschrieben. Entwicklung, Aufstieg und Niedergang aller Parteien und Organisationen – opulent illustriert. Hier mehr erfahren.

Die deutsche Nachkriegsrechte ist eine Art weißer Fleck auf der politisch-historischen Landkarte des 20. Jahrhunderts. Das mag angesichts der Masse an Literatur überraschen, die über patriotische Parteien und Organisationen veröffentlicht wurde. Doch in der Regel geht es dabei um Verzerrung zum Zweck der Diffamierung. Eine seriöse, ausgewogene Gesamtdarstellung ohne Schaum vorm Mund fehlte bislang.

Doch nun hat der bekannte Historiker Karlheinz Weißmann diese Lücke geschlossen. In seinem soeben erschienenen Werk „Zwischen Reich und Republik – Geschichte der deutschen Nachkriegsrechten“ zeichnet er die Entstehung rechter Gruppierungen und Parteien seit 1945 nach, schildert ihre großen Erfolge, aber auch ihre Fehler und Niederlagen, die oft ihren Untergang besiegelt haben. Insofern ist das neue Buch von Karlheinz Weißmann auch ein Lehrstück, an dem sich ablesen lässt, wie die AfD agieren sollte, um weiterhin erfolgreich zu sein.

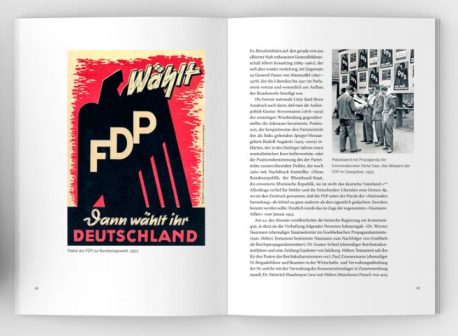

Reichsfreunde in der FDP

Weißmann macht aber auch deutlich, dass in der Frühzeit der Bundesrepublik noch echte Patrioten in den etablierten Parteien gab, beispielsweise in der FDP. Die formierte sich 1948 in Heppenheim als liberale Sammlungspartei, hatte aber einen starken rechten Flügel, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, wo der Nationalliberale Friedrich Middelhauve den Ton angab.

Im Jahr 1952 verabschiedete der Verband in NRW auf seinem Parteitag in Bielefeld einen „Aufruf zur Nationalen Sammlung – Deutsches Programm“ beschlossen, in dem sich die FDP „zum Deutschen Reich als der überlieferten Lebensform unseres Volkes und der Verwirklichung seiner Einheit“ bekannte. Man erklärte:

„Deutschland kann und wird nie auf das Recht der Rückkehr der Vertriebenen in ihre Heimat verzichten.“

1953 veranstaltete die FDP im Lübecker Kolosseum eine Großveranstaltung mit Trommelwirbel und Fanfarenklängen, die Bühne säumten zwei Flaggen mit Eisernem Kreuz. Fahnenträger marschierten ein und präsentierten die Wappen Schlesiens, Pommerns und der anderen Ostprovinzen.

Auf dem Rednerpodium: Hasso von Manteuffel, der legendäre Panzergeneral. Er rief den Versammelten zu:

„Die Alternative heißt gar nicht Ost oder West. Sie heißt tatsächlich Leben aus eigener Kraft oder Untergang.“

Zum Abschluss erklang „Deutschland, Deutschland über alles…“ Im selben Jahr zog der hochdekorierte Weltkriegsveteran für die Freien Demokraten in den Bundestag ein. Doch der rechte Flügel der Liberalen konnte sich am Ende nicht durchsetzen, wie Karlheinz Weißmann in „Zwischen Reich und Republik“ verdeutlicht.

Adolf von Thadden und die NPD

Hauptsächlich konzentriert sich Weißmann in „Zwischen Reich und Republik“ allerdings auf die neu gegründeten Rechtsparteien: 1950 riefen der spätere NPD-Vorsitzende Adolf von Thadden und seine Mitstreiter die Deutsche Reichspartei (DRP) ins Leben, die in Folge in die Landtage von Niedersachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz einziehen konnte.

Ein radikaleres Programm vertrat die Sozialistische Reichspartei (SRP), die sich schon im Oktober 1949 formiert hatte. Sie errang bei der Landtagswahl in Niedersachsen 1951 ein sensationelles Ergebnis von 11,0 Prozent der Stimmen und 16 Sitze im Parlament, darunter vier Direktmandate in Wahlkreisen. Ein Jahr später wurde die SRP verboten, da das Bundesverfassungsgericht ihr eine starke Nähe zum Nationalsozialismus attestierte.

Die größten Erfolge konnte jedoch die 1964 gegründete Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) einfahren. Unter der Führung von Thaddens zog sie in den sechziger Jahren in zahlreiche Landtage ein: 1966 in Bayern und Hessen, 1967 in Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, 1968 in Baden-Württemberg.

Doch bei der Bundestagswahl 1969 scheiterte die NPD mit 4,3 Prozent am Parlamentseinzug. Vorausgegangen waren die ominösen „Schüsse von Kassel“ – danach setzte der Niedergang der Partei ein. Karlheinz Weißmann zeichnet dies in seinem neuen Buch „Zwischen Reich und Republik“ ebenso akribisch nach wie ihr kurzes Wiedererwachen ab 2004 in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wo die NPD erneut ins Parlament einziehen konnte.

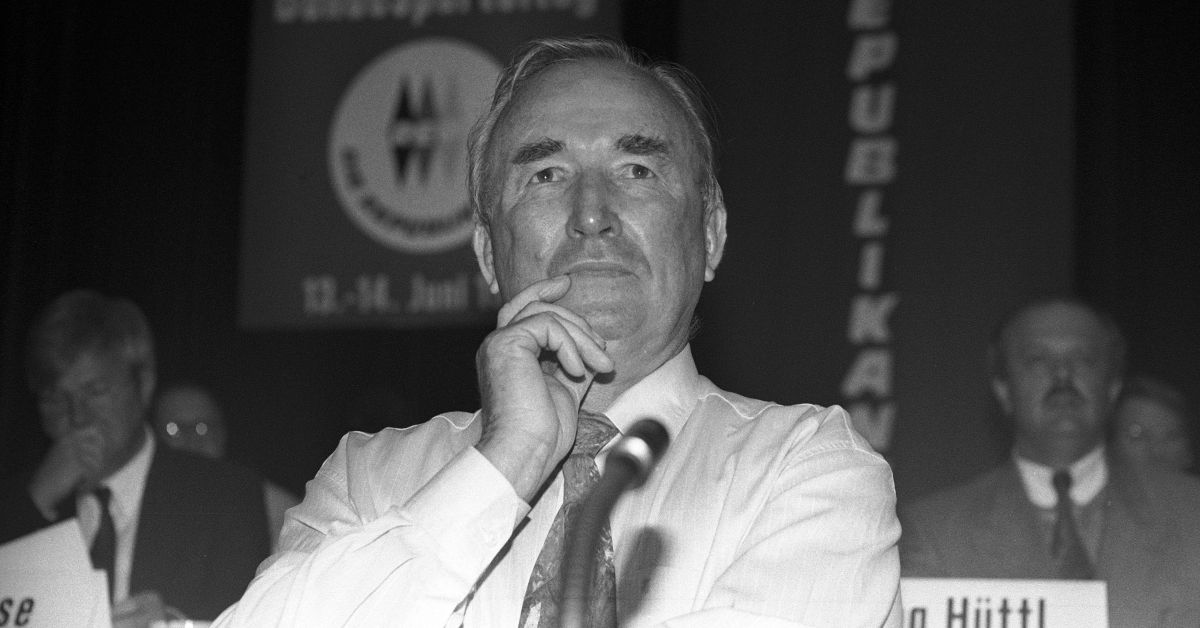

Republikaner und DVU

Mit Pauken und Trompeten zogen die Republikaner (REP) 1989 ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Der Anfang einer Erfolgswelle, die nicht zuletzt auf das Charisma ihres Vorsitzenden Franz Schönhuber zurückzuführen war. Im selben Jahr gelang den REP, was zuvor noch keine Rechtspartei geschafft hatte: ein bundesweiter Erfolg. Man zog ins Europaparlament ein, 1992 dann in den Landtag von Baden-Württemberg, wo 1996 noch einmal der Wiedereinzug gelang.

Doch zu diesem Zeitpunkt war die Partei schon von schweren Richtungskämpfen erschüttert. Schönhuber warf zuerst Repräsentanten aus der Partei, die ihm als zu weit rechts galten, dann geriet er selber ins Fadenkreuz der Säuberer um den schwäbischen Landesfürsten Rolf Schlierer und wurde gestürzt.

Gerade anhand der Geschichte der Republikaner lassen sich die Fehler und strategischen Versäumnisse der deutschen Rechten nach 1945 sehr gut ablesen, wie der Historiker Karlheinz Weißmann in „Zwischen Reich und Republik“ verdeutlicht. Wer Interesse an solchen Fragen sowie den Verästelungen von Parteien und Organisationen aus der Zeit vor und nach der Wende hat, wird mit dem Buch reich beschenkt.

Dazu gehört selbstredend auch die Deutsche Volksunion (DVU) des Münchner Verlegers und Herausgebers der „National-Zeitung“, Gerhard Frey. 1971 zunächst als überparteiliche Vereinigung gegründet, trat sie ab 1987 als Partei auf den Plan und wurde in der Folge zur schärfsten Konkurrenz der Republikaner auf der rechten Seite des politischen Spektrums.

Die DVU zog bereits 1987 in das Landesparlament von Bremen ein, konzentrierte sich auf diesen kleinen Stadtstaat und konnte den Erfolg wiederholen. Weitere Landtagseinzüge gelangen in Schleswig-Holstein, 1998 nach einem materialintensiven Wahlkampf in Sachsen-Anhalt (mit 12,9 Prozent) und 2004 – nach dem sogenannten Deutschlandpakt mit der NPD – in Brandenburg.

Doch auch die oft als „Phantompartei“ bezeichnete DVU konnte sich nicht auf lange Sicht konsolidieren und sich im Parteienspektrum der BRD etablieren, wie Weißmann in seinem Werk „Zwischen Reich und Republik“ nachzeichnet. Die Partei fusionierte 2011 schließlich mit der NPD (heute Die Heimat) und ging mit ihr den Weg in die Bedeutungslosigkeit.

Der Weg der AfD

Die erfolgreichste Partei rechts der Mitte in der Bundesrepublik ist zweifelsohne die AfD. Ihr gelang nicht nur (teilweise mehrfach) der Einzug in alle 16 Landesparlamente, sondern auch ins Europaparlament und den Bundestag. 2013 als „Professorenpartei“ unter Bernd Lucke gegründete, häutete sie sich mehrfach und hat nun unter der Führung von Alice Weidel und Tino Chrupalla ihre größte Bastion im Osten.

Welche Fehler der alten rechten Parteien die AfD nicht nachmachen darf und welche strategischen Weichenstellungen wichtig sind, wird anhand von Weißmanns Buch „Zwischen Reich und Republik“ mehr als deutlich. Das Buch ist daher nicht nur reines Geschichtswerk, sondern bietet auch lehrreiche Ansichten für die Gegenwart.

Karlheinz Weißmanns neues Werk „Zwischen Reich und Republik – Geschichte der deutschen Nachkriegsrechten“ besticht nicht nur durch seinen Inhalt, sondern ist auch optisch höchts ansprechend gestaltet und opulent bebildert. Dazu gehören auch zahlreiche Tabellen, Diagramme und historische Fotos, die den Text visuell aufwerten und ergänzen.

Die größte Stärke von „Zwischen Reich und Republik“ liegt zweifellos in der Detailtiefe und der analytischen Präzision, mit der Weißmann das Thema bearbeitet. Er zeigt auf beeindruckende Weise die ideologischen Brüche und Kontinuitäten innerhalb der deutschen Rechten auf und gibt zugleich einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der politischen Landschaft nach 1945.

Weißmanns Buch ist also eine mehr als reich bebilderte Geschichte der rechten Parteien, Splittergruppen und Themen von 1945 bis heute. Es ist ein echtes Standardwerk, das die erste umfassende Gesamtdarstellung zu diesem Thema bietet und dabei wichtige inhaltliche Fragen in all ihren Facetten behandelt. Wer sich für die ideengeschichtlichen Entwicklungen und politischen Dynamiken der rechten Strömungen nach 1945 interessiert, wird eine wahre Fundgrube vorfinden und an diesem Buch seine helle Freude haben.

Karlheinz Weißmanns neues Werk „Zwischen Reich und Republik – Geschichte der deutschen Nachkriegsrechten“ bietet einen umfassenden Überblick über alle rechten Strömungen und Parteien seit 1945 – von der Deutschen Reichspartei und der NPD bis zur AfD. Die stabile Hardcover-Ausgabe, die gerade erst erschienen ist, können Sie hier bestellen.