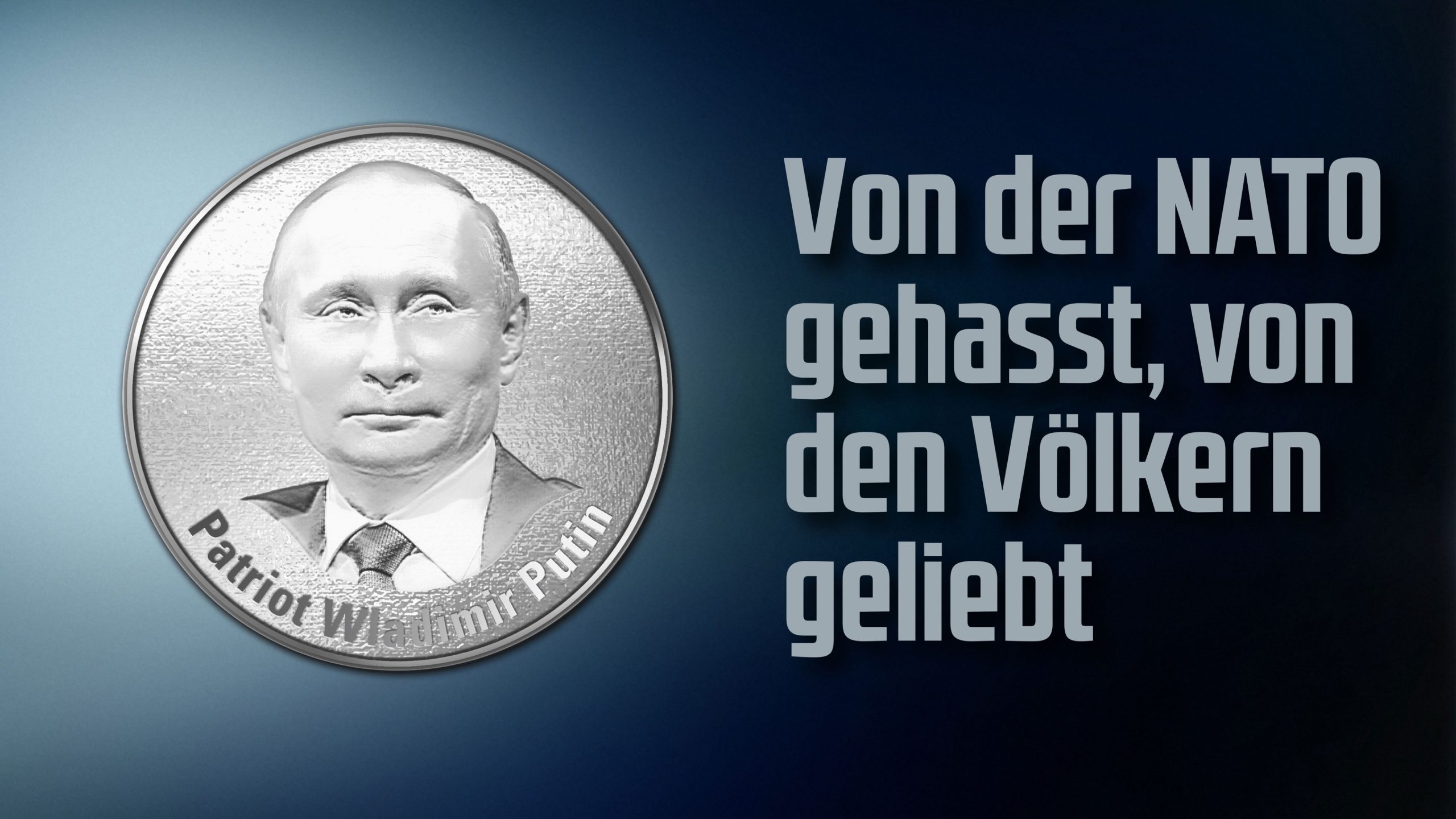

Die angloamerikanische Politik versucht seit über hundert Jahren, unseren Kontinent zu spalten und die Herausbildung einer Achse mit den Ankerpunkten Berlin und Moskau zu verhindern. Wie lange wollen wir dieses Spiel noch mitmachen? Gerade uns Deutschen hat Putin viel zu bieten. Wir stehen zum russischen Präsidenten. Sie auch? Dann bestellen Sie noch heute unsere neue Silber-Medaille „Patriot Wladimir Putin“. Das traut sich nur COMPACT. Hier mehr erfahren.

An wen oder was denken wir, wenn wir an Russland denken? An Zar und Zimmermann, Stalin, die Don Kosaken, Helene Fischer? An die Völkerschlacht bei Leipzig, als die Armeen des preußischen Königs und des Zaren gemeinsam Napoleon in die Flucht schlugen? An Leningrad und die deutsche Hungerblockade – oder an die vergewaltigenden Rotarmisten in Berlin? An 1953, als die Panzer den Arbeiteraufstand in der DDR niederwalzten, oder an 1994, als die Sowjetsoldaten so friedlich abzogen, wie man es sich auch von den Westalliierten gewünscht hätte? Die gemeinsame Geschichte hat ihre Höhen und Tiefen, wir haben uns gegenseitig furchtbare Wunden geschlagen. Wenn es eine Lehre aus unserer Vergangenheit gibt, dann diese: Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinanderhetzen lassen. Wann immer es gut zwischen uns stand, egal ob unter Kanzler Bismarck oder unter Kanzler Brandt, war das nicht nur von Vorteil für beide Völker, sondern für den ganzen Kontinent.

Teile und herrsche

Doch das Kalkül der Seemächte USA und Großbritannien fokussierte immer auf das Gegenteil: Die Spaltung der eurasischen Landmasse. Vater dieses geostrategischen Ansatzes war der Engländer Halford Mackinder (1861–1947). Für ihn war das zentrale Spielfeld der Politik die sogenannte Weltinsel aus Asien, Europa und Afrika. Innerhalb dieser Weltinsel liege das Herzland, das geografisch weitgehend zum Russischen Reich gehöre. Für Mackinder stand unzweifelhaft fest: «Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt.» Zumindest Zbigniew Brzezinski, der für die letzten vier US-Präsidenten die Ostpolitik gestaltete und in den 1980er Jahren in Afghanistan das Bündnis mit Osama bin Laden gegen die UdSSR schmiedete, nahm in seinen Planungen ausdrücklich Bezug auf den britischen Vordenker. Doch zur Weltherrschaft sei Russland mit seiner unzureichenden Industrie und Infrastruktur, seiner kaum ausgeprägten Innovationskraft nicht in der Lage, so Mackinder. Sorge hatte er nur vor einer Verbindung mit dem technischen und intellektuellen Potential Deutschlands. Damit formulierte Mackinder erstmals jene Phobie vor einem sogenannten Sonderweg Berlins nach Osten, den sowohl die angelsächsischen Eliten als auch ihre Anhängsel in der Bundesrepublik bis heute vehement bekämpfen. Revitalisiert wurde der Ansatz 2015 vom Chef des renommierten US-amerikanischen Think Tanks Stratfor, George Friedman: «Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse war sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt.» Weiter sagte er: «Die Urangst der USA ist, dass deutsches Kapital und deutsche Technologien sich mit russischen Rohstoffen und russischer Arbeitskraft verbinden – eine einzigartige Kombination, vor der die USA seit Jahrhunderten eine Höllenangst haben.»

Putin und Schröder

Putins Intention war schon früh, diese Spaltungsstrategie zu unterlaufen. Manche datieren den Beginn seiner Bemühungen bereits auf das Ende der 1980er Jahre zurück, als er KGB-Offizier in Dresden war. Er soll zur Geheimoperation Lutsch gehört haben, mittels derer der erneuerungswillige KPdSU-Chef Michail Gorbatschow den Betonkopf Erich Honecker stürzen und einen umgänglicheren Mann an die Spitze der SED bringen wollte. Nachgewiesen ist jedenfalls, dass zumindest Teile der DDR-Opposition die Unterstützung von reformfreundlichen Geheimdienstseilschaften genossen – und dass die Wiedervereinigung vielleicht nicht das Ziel Moskaus war, aber dort schneller akzeptiert wurde als in Paris und London

Gleich nach seiner Wahl ins Präsidentenamt im Jahr 2000 schaffte es Putin, mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder Freundschaft zu schließen. Das muss nicht ganz einfach gewesen sein, denn noch im Jahr zuvor waren die Temperaturen zwischen Berlin und Moskau unter den Gefrierpunkt abgekühlt: Schröder hatte das Völkerrecht gebrochen und die deutsche Armee ohne UN-Mandat in den ersten Krieg seit 1945 geschickt – ausgerechnet gegen die Serben, die traditionellen Verbündeten der Russen auf dem Balkan. Ausdruck des Tauwetters war 2001 die Einladung an den neuen Mann im Kreml, eine Rede vor dem Bundestag zu halten – eine weltgeschichtliche Premiere. Putin warb um die Parlamentarier: «Wir haben Ihr Land immer als ein bedeutendes Zentrum der europäischen und der Weltkultur behandelt, für deren Entwicklung auch Russland viel geleistet hat. (…) Heute erlaube ich mir die Kühnheit, einen großen Teil meiner Ansprache in der Sprache von Goethe, Schiller und Kant, in der deutschen Sprache, zu halten.» Fraktionsübergreifend dankten die Abgeordneten mit Standing Ovations.

Realpolitisch wirksam wurden die Sympathiebekundungen Anfang 2003, als Putin, Schröder und der französische Staatspräsident Jacques Chirac mit einer Stimme ihre Ablehnung der US-Aggression gegen den Irak zum Ausdruck brachten. Die Pressekonferenz der Drei in der Berliner Traditionsgaststätte Zur letzen Instanz dürfte in Washington die «Höllenangst» vor einem deutschen Sonderweg nach Osten wiederbelebt haben, die in der zitierten Rede von Stratfor-Chef Friedman artikuliert wird. Dass zwei Jahre später mit Angela Merkel eine Nachfolgerin ins Kanzleramt einzog, die den Amerikanern im Irak-Krieg die Stange gehalten hatte, dürfte auch auf die Unterstützung der Bilderberg-Konferenz, der Atlantik-Brücke und ähnlicher US-Lobbyorganisationen samt ihrem publizistischen Wurmfortsatz in deutschen Massenmedien zurückgehen.

Vaterland und Frieden

Schröder mag kein guter Leumund für Putin sein – man könnte einwenden, er habe sich seine Freundschaft von Gazprom versilbern lassen. Doch für andere Politiker kann dieser Vorbehalt nicht gelten. Dass ausgerechnet der ungarische Premier Viktor Orban und der tschechische Präsident Milos Zeman als Vertreter von Völkern, deren Freiheitsstreben 1956 beziehungsweise 1968 von der Sowjetmacht blutig unterdrückt wurden, heute zu den stärksten Befürwortern einer Öffnung Richtung Moskau gehören, spricht klar gegen die westliche Propaganda, die Putin als Wiedergänger Breschnews oder sogar Stalins dämonisiert. Mit dieser simplen Gleichsetzung soll offensichtlich davon abgelenkt werden, dass Ost und West in den letzten 20 Jahren die Plätze im politischen Koordinatensystem getauscht haben: Die UdSSR ist in Gestalt der EUdSSR wiederauferstanden, und die niemals vom Volk gewählten, aber allmächtigen Kommissare regieren heute nicht mehr in Moskau, sondern in Brüssel. Die Feindschaft gegen Christentum und Familie, ein Kennzeichen des Frühbolschewismus, beherrscht heute unsere Schulbücher und Massenmedien – Putin dagegen lässt Kirchen bauen, belohnt das Kinderkriegen mit saftigen Prämien und schützt die Jugend vor Frühsexualisierung und Pornographie.

Gerade für uns Deutsche ist Putin besonders in einem Punkt ein Vorbild: Er hat es geschafft, einen Patriotismus zu befördern, in dem sich alle Bürger des Landes, egal ob links oder rechts, wiederfinden können. Während sich etwa die hiesige Geschichtspolitik im Masochismus suhlt und Auschwitz zum «Gründungsmythos der Bundesrepublik» (Joschka Fischer) erklärt, hat der Mann im Kreml die Verbrechen Lenins und Stalins immer benannt und verurteilt – aber trotzdem auch die Erfolge der sozialistischen Periode, die vor allem das Verdienst der hart arbeitenden und ehrlichen Menschen waren, ebenso hervorgehoben wie die der Zarenzeit. Ein Geniestreich war die Wiedereinführung der sowjetischen Hymne, die sein Vorgänger Boris Jelzin verboten hatte – aber ohne den kommunistischen Text. Wir stehen zu unserer Vergangenheit, soll das ausdrücken, aber wir wollen die Ideologie, die sie geprägt hat, nicht mehr hören, nicht mehr singen.

Europas Zukunft liegt im Osten: Aus den Weiten Sibiriens kommen zuverlässig Öl und Gas, die wir ansonsten – zum Vorteil der angloamerikanischen Multis – aus den kriegszerrissenen Gebieten des Nahen Ostens importieren müssten. Selbst in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges standen die Russen zu ihren Lieferverpflichtungen – und Putin hat sie durch die Ostseepipeline noch zuverlässiger gemacht. Vor allem ist das schwarze Gold eine wertstabile Gegenleistung für unsere Exporte – während Uncle Sam unsere Güter nur mit Papiergeld bezahlt, dessen Kurs nicht durch Produktionsleistung gedeckt ist und, wir erleben es gerade, nach Belieben immer wieder gedrückt werden kann.

Der Artikel erschien bereits im Titelthema der COMPACT-Ausgabe 03/2018.

Freund der Völker, Kämpfer gegen die One-World-Diktatur, glühender Patriot: Wir stehen zum russischen Präsidenten. Sie auch? Dann bestellen Sie noch heute unsere neue Silber-Medaille „Patriot Wladimir Putin“. Das traut sich nur COMPACT. Jetzt erhalten!