Zum Reformationstag: Von tausend Teufeln gejagt, wagte sich Luther an die Übersetzung der Heiligen Schrift. Ihre Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Sprache als Fundament der Nation kann gar nicht überschätzt werden. Ein Beitrag aus COMPACT-Geschichte «Schicksalstage der Deutschen». Von Karl dem Großen bis zum Mauerfall. Hier mehr erfahren.

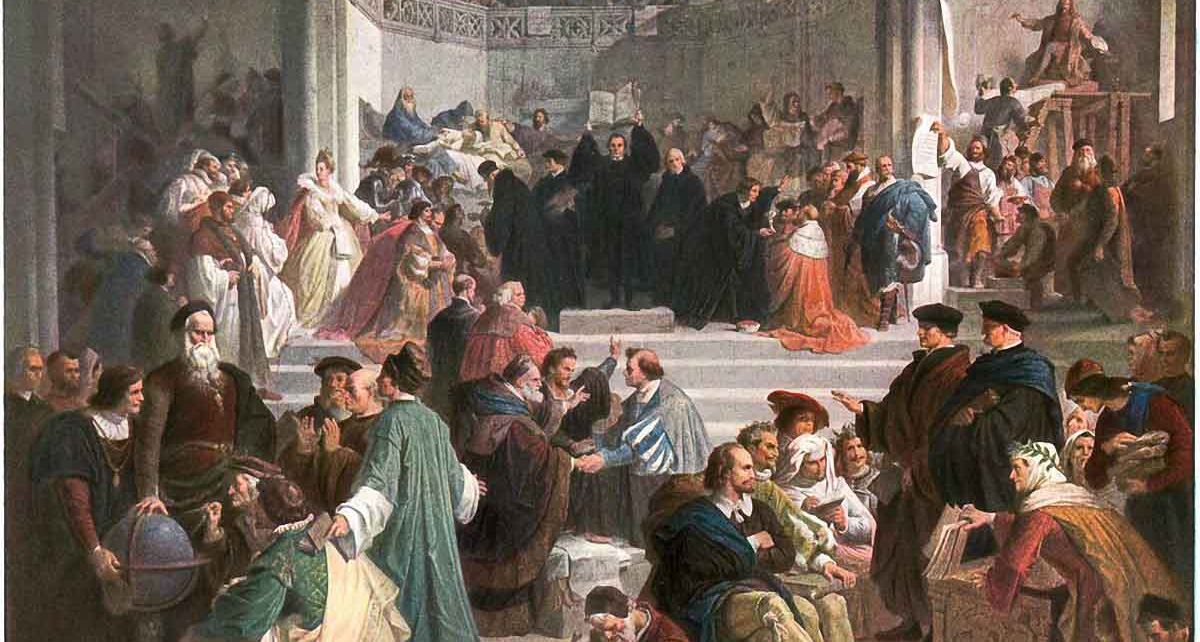

Brodelnd und aufgeregt war die Atmosphäre an jenem Apriltag 1521. Durch die engen Straßen der Stadt Worms schritt ein hagerer Geistlicher im Mönchsgewand, der seine Thesen vor den höchsten Würdenträgern des Reiches verteidigen sollte, sich rechtfertigen vor Kaiser, Fürsten und Kardinälen.

Viele nahmen an, diesem tollkühnen Mann namens Martin Luther drohe letztlich der Tod auf dem Scheiterhaufen. In einer Gasse nahe dem Sitzungssaal im bischöflichen Palast näherte sich ein hünenhafter Krieger, klopfte Luther auf die Schulter und sagte:

«Mönchlein, Mönchlein, du gehst jetzt einen Gang, dergleichen ich und meine Obristen auch in der allergefährlichsten Schlacht nicht getan haben. Bist du aber rechter Meinung und deiner Sache gewiss, so fahre in Gottes Namen fort und sei getrost.»

Dieser Trost des Tiroler Feldhauptmanns Georg von Frundsberg, einem der größten Feldherren seiner Zeit, schien bitter nötig. Nach seinem berühmten Thesenanschlag zu Wittenberg 1517 hatte Luther sich vom gemäßigten Reformer zum Radikalen gewandelt. Seine Angriffe auf die römische Papstkirche gerieten immer heftiger. Kurz vor dem entscheidenden Termin in Worms ließ er verlauten:

«Früher habe ich gesagt: Der Papst ist Christi Stellvertreter, jetzt widerrufe ich und sage: Der Papst ist Christi Feind und der Apostel des Teufels.»

Es sind starke, ja skandalöse Worte, von denen Luther auch vor dem Reichstag zu Worms nicht ablässt. Der legendäre Ausruf vom 26. April 1521: «Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe mir!» ist eine populäre Zusammenfassung seiner Haltung. Ein Augenzeuge, der römische Kardinal Hieronymus Aleander, berichtet von Luthers endgültigen Worten: «Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!» Nichts wird er zurücknehmen. «Es sei denn, dass ich durch Zeugnisse der Heiligen Schrift oder durch helle Gründe überwunden werde – denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, derweil am Tag liegt, dass sie öfters geirrt haben und sich selbst widersprochen.»

Foto: Norbert Aepli, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons

Der loyale Fuchs

Nach Ende des Reichstages scheint der Theologieprofessor aus Wittenberg an der Elbe seines Lebens nicht mehr sicher. Schon vom kirchlichen Bannfluch ereilt, droht ihm nun auch noch die weltliche Ächtung. Und das war eminent gefährlich, denn der Geächtete galt als Feind des gesamten Volkes. Niemand durfte ihn speisen oder beherbergen. Jedermann konnte ihn ohne Strafe ermorden. Sein Vermögen fiel dem Geschädigten oder dem Kaiser zu.

Die weltliche Acht oder Ächtung galt lebenslänglich und war unlösbar. Juristisch schien die Angelegenheit ganz klar: Luther galt als halsstarriger und überführter Ketzer. Demzufolge hatte auf den kirchlichen Bann die kaiserliche Acht zu folgen. Das dauerte dann aus formalen Gründen zwar noch bis zum 26. Mai; doch schon vier Tage später flammte auf dem Marktplatz in Worms ein Scheiterhaufen, der die Bücher des gebannten und geächteten Luther verschlang – zum Zeichen, dass es mit dem kaiserlichen Erlass gegen ihn bitterernst sei. Luther und seine Anhänger waren vogelfrei.

Ein Mann, der schon auf dem Reichstag in Worms zugegen war, hat aber inzwischen Vorsichtsmaßregeln ergriffen. Sein heimlich mit ihm sympathisierender Landesherr Kurfürst Friedrich der Weise, auch «Fuchs von Sachsen» genannt, weiß, dass er seinen Wittenberger Untertan nicht mehr sicher schützen kann, sobald über ihn die Reichsacht verhängt ist. Deshalb entschließt er sich, Luther vorbeugend für einige Zeit verschwinden zu lassen. Ist der nicht greifbar, kann Friedrich den geächteten Mönch auch nicht ausliefern. Er braucht so dem Papst und dem Kaiser nicht nachzugeben, vermeidet andererseits aber einen offenen Bruch mit ihnen.

Am 27. April 1521 nimmt Martin Luther den Rückweg über Frankfurt/Main, Hersfeld und Eisenach, danach fährt er mit zwei Begleitern, den Rechtsgelehrten Nikolaus von Amsdorf und Johannes Zacharias Petzensteiner, in Richtung Gotha. Als er am frühen Abend des 4. Mai einen dunklen, einsamen Weg im Thüringer Wald passiert, versperrt plötzlich ein Trupp bewaffneter Reiter den Weg.

Sie bedrohen die Reisenden mit Armbrüsten, fragen nach Luther, reißen ihn vom Wagen und packen ihr Opfer auf ein mitgeführtes Pferd. Der schreckensstarre Fuhrmann sieht noch, wie Luther seinen Hut verliert, weil er das Reiten kaum gewohnt ist; er wird im Sattel hin und her geschaukelt, presst die Bücher, die er noch bei sich hat, fest an die Brust. Dann sind die vermeintlichen Menschenräuber wie ein Spuk verschwunden.

Ein wunderlicher Gefangener

Während bei den Anhängern der Reformation blankes Entsetzen über diese Entführung (oft mit blutrünstigen Ausschmückungen versehen) herrschte, war Luther mit Sicherheit zuvor eingeweiht worden. Wahrscheinlich kurz nach sei-ner Abreise aus Worms. Denn schon am 28. April hatte er aus Frankfurt am Main an seinen Freund, den Maler Lucas Cranach, geschrieben: «Ich lasse mich einsperren und verbergen, weiß selbst noch nicht wo.» Und weiter: «Es muss eine kleine Zeit geschwiegen und gelitten sein.»

Doch Luther musste weder schweigen noch leiden – zumindest nicht lange. Die Männer des Kurfürsten, angeführt vom Ritter Burkhard Hund von Wenkheim, brachten ihn auf die Wartburg bei Eisenach, damals ein recht brüchiges Gemäuer. Der alte romanische Landgrafenpalast war im Laufe der Zeit durch die Witterung und durch mehrere Brände erheblich beschädigt worden und verfiel allmählich. Also quartierte man Luther in einer kleinen holzgetäfelten Stube im Obergeschoss der sogenannten Vogtei ein.

Hier lebte er die ersten Wochen in völliger Abgeschiedenheit von den anderen Bewohnern der Burg. Erst nachdem ihm lange Haare und ein Vollbart gewachsen waren, trat er unter dem Decknamen «Junker Jörg» wieder in der Umgebung auf – modisch gekleidet und mit einem ungewohnten Ritterschwert an der Seite. Ein «wunderlicher Gefangener» sei er, schrieb Luther, und das sah er wohl nicht allein so.

Der Burghauptmann Hans Sittich von Berlepsch versuchte, seinem 38-jährigen Zwangsgast das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Er weihte Luther in die ritterliche Lebensweise samt Reiten, Fechten und Jagen ein. Das Essen war so reichlich bemessen, dass der bis dato asketische Mönch kräftig zunahm. Was sich nicht unbedingt als Vorteil erwies. Denn sein Magen, jahrelang nur an schmale Klosterkost gewöhnt, begann zu rebellieren; Luther litt an Krämpfen und Verstopfungen.

Von seiner Studierstube aus führte er dennoch eine rege Korrespondenz, ohne freilich seinen Aufenthaltsort preiszugeben. Zahlreiche Schriften entstanden auf der Wartburg: Vom Missbrauch der Messe, Ein Urteil über die Mönchsgelübde, Von der Beichte, ob die der Papst zu gebieten habe. In einem seiner Schreiben spottete er grimmig:

«O wir blinden Deutschen, wie kindisch handeln wir und lassen uns so jämmerlich von den Römischen äffen und narren.»

Einmal rückte Luther sogar von der Wartburg aus. Er ritt Anfang 1522 ins immerhin gut 100 Kilometer entfernte Jena, suchte dort die Schenke Zum Bären des Gastwirts Nikolaus Börner auf und übernachtete in diesem Haus. Unerkannt als Junker Jörg debattierte er mit einigen Studenten über seine neuesten Schriften, wobei er behauptete, diese nicht zu kennen.

Ungefährlich war das nicht, denn seine Gegner suchten den Geächteten immer noch fieberhaft. Schon die Entführungsgeschichte wurde von manchen bezweifelt. «Wir vermuteten aus vielen Ursachen, der Kurfürst von Sachsen stecke dahinter», rapportierte der erwähnte Kardinal Aleander nach Rom. «Doch als der Kurfürst von Sach-sen merkte, dass man ihn im Verdacht habe, erklärte er vor den zahlreich versammelten Fürsten, er könne jeden Eid schwören, dass er nichts von der Sache wisse, und schien sehr erstaunt darüber.»

Tarnen und Täuschen

Luther muss nun unbedingt eine falsche Spur legen. Er schreibt einen Brief an seinen Freund Georg Spalatin, den man ganz bewusst in die Hände seiner Feinde geraten lässt. Darin flunkert der Reformator, er sei niemals auf der Wartburg gewesen.

«Aber während die Leute dieses meinen, bin ich hier sicher verborgen, nur der Glaube der Klosterbrüder, die mich umgeben, ist bei mir. Wenn meine veröffentlichten Bücher es erfordern, will ich meinen Aufenthaltsort ändern. Es ist wunderbar, dass niemand an Böhmen denkt.» Der Mann steckt also in einem böhmischen Kloster! Die Suche wird in diese neue Richtung gelenkt. Von der Wartburg spricht kaum noch jemand.

Parallel dazu lässt Kurfürst Friedrich der Weise das Gerücht ausstreuen, Luther sei bei der Gefangennahme im Thüringer Wald schwer verletzt worden und an seinen Wunden gestorben. Der berühmte Nürnberger Maler Albrecht Dürer, ein glühender Anhänger der Reformation, erfährt in Antwerpen davon. In seinem Reisejournal vermerkt er klagend: «Oh Gott, ist Luther tot, wer wird uns hinfort das heilige Evangelium so klar vortragen? Ach Gott, was hätte er uns noch in zehn oder zwanzig Jahren schreiben können!» Glücklicherweise war des Künstlers Besorgnis unbegründet.

Zurück zur Wartburg. An einem Adventssonntag 1521 griff Luther wieder zur Feder. Ihn plagten nach eigenen Worten Langeweile und Darmträgheit. Also widmete er sich «einer Last, die über meine Kräfte ist» – der Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche.

«Für Luther und seine Theologie hatte die Bibel eine zentrale Bedeutung. Nur sie galt als Richtschnur, sie war die einzige Autorität in Glaubensdingen, stand höher als Papst und Konzile», schreibt Wolfgang Landgraf in seiner Luther-Biografie. «Es war daher nur folgerichtig, dass er die Bibel jetzt den Laien in verständlicher Form nahebringen wollte.»

Eigentlich war dieses Vorhaben nicht Neues oder Revolutionäres. Seit mehr als einem Jahrhundert kursierten im Reich etwa 15 deutsche Übersetzungen. Diese wurden aber vor allem als Argumentationshilfe für Geistliche gefertigt, lasen sich in ihrer gestelzten Sprache fast unverständlich und beruhten allesamt auf der Vulgata, einer 1.000 Jahre alten, oft ungenauen lateinischen Bibelübersetzung aus der griechisch-hebräischen Urfassung.

Eben diesen Originaltext legte Luther seiner Übersetzung zugrunde. Das ermöglichte es ihm, sich mit aller Sprachgewalt so lebensnah, volkstümlich und bildhaft wie möglich auszudrücken. So findet sich in einer älteren Bibelübersetzung etwa folgender Vers: «Anruf mich am Tage des Trübsals und ich erlös dich und du ehrst mich.»

Bei Luther liest es sich so: «Rufe mich in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.» Er kleidete seine Gedanken in eigenwillige Ausdrücke, schuf poetische Bilder und erfand (manchmal nach tagelangem Grübeln) neue Wortspiele. So übersetzte er im Matthäus-Evangelium proskairos (unstet, vergänglich) mit «wetterwendisch».

Mit Wortgewalt

Sein Deutsch wirkte stil- und sprachbildend für Jahrhunderte. Martin Luther ersann Ausdrücke wie Feuertaufe, Bluthund, Selbstverleugnung, Machtwort, Schandfleck, Lückenbüßer, Gewissensbisse, Lästermaul und Lockvogel. Von ihm stammen auch: Geizhals, Jammertal, Richtschnur, Morgenland, Freigeist, Schauplatz und Herzenslust.

Zahlreiche Metaphern und Sinnsprüche entstanden auf der Wartburg wie «Perlen vor die Säue werfen». «Ein Buch mit sieben Siegeln», «die Zähne zusammenbeißen» und etwas «ausposaunen» gehen ebenso auf ihn zurück wie «im Dunkeln tappen», «ein Herz und eine Seele», «mit Blindheit geschlagen», «in die Grube fahren», «auf Herz und Nieren prüfen», der «Dorn im Auge», «seine Hände in Unschuld waschen», «vom Scheitel bis zur Sohle», «auf Sand bauen» oder ein «Wolf im Schafspelz» und «der große Unbekannte». Auch «Hochmut kommt vor dem Fall» stammt von 1521.

Die Arbeit fiel ihm oft genug schwer, «denn wer dolmetschen will, muss großen Vorrat von Worten haben, dass er die Wahl haben kann, wo eins an allen Orten nicht lauten will». Heute ist kaum nachzuvollziehen, wie Luther dieses riesige Werk binnen nur elf Wochen in solcher Perfektion vollenden konnte.

Dabei litt er nach eigenem Bekunden häufig unter Visionen. «Tausend Teufeln bin ich ausgesetzt», schrieb er. Dass er den Satan (der hatte sich im Kamin versteckt und bewarf ihn mit Nüssen) durch einen Wurf per Tintenfass verjagt habe, ist eine nette Legende, die wohl auf seine Bemerkung «Ich habe den Teufel mit Tinte bekämpft» zurückgeht. Das hinderte freilich die Burgbewohner nie, dem staunenden Publikum diesen Tintenfleck an der Holzwand als authentisch zu präsentieren und alle paar Jahre zu erneuern.

Dem Volk aufs Maul geschaut

Luthers linguistisches Anliegen formulierte er so:

«Man muss die Mutter im Haus, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen; so verstehen sie es denn und merken, dass man deutsch mit ihnen redet.»

Es ging ihm aber keineswegs darum, den Bibeltext in ein vulgäres Deutsch zu übertragen, wie man es in den Gassen seiner Zeit sprach. Er wollte vielmehr eine Ausdrucksweise finden, deren Worte und Bildhaftigkeit von jedem Deutschen, egal welcher persönlichen Bildung, verstanden werden konnten.

Bei seiner Arbeit stützte er sich in hohem Maße auf die sächsische Amts- oder Kanzleisprache. «Ich habe keine gewisse, sonderliche, eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche die gemeine [gemeinsame] deutsche Sprache, dass mich beide Ober- und Niederländer, verstehen mögen», betonte Luther in einer seiner Tischreden. Der Grund-stock des Hochdeutschen nahm von hier seinen Anfang.

Durch seine sinnhafte und dichterische Qualität hat Martin Luther die deutsche Schriftsprache wesentlich geprägt. Als er im März 1522 nach zehn Monaten die Wartburg verließ, führte er das folgenreiche Manuskript bei sich. Nach weiterer Bearbeitung, vor allem durch Philipp Melanchthon, erschien es am 22. September 1522 in Wittenberg mit der für damalige Verhältnisse sehr großen Auflage von 3.000 Exemplaren.

Diese sogenannte Septemberbibel war so rasch ausverkauft, dass ihr drei Monate später die nächste folgte. Bald wurde sie auf den Kirchenkanzeln zitiert, im Schulunterricht verwendet und als Volksbuch geschätzt. Allein zwischen 1522 und 1546 erschienen mehr als 400 Drucke oder Nachdrucke der Bibel beziehungsweise Auszüge daraus.

Luther bekannte: «Für meine Deutschen bin ich geboren, ihnen möchte ich auch dienen.»

Tatsächlich vermittelte er mit seinen Schriften den Deutschen das einigende Band einer gemeinsamen Sprache von der Ostsee bis zu den Alpen. Bleibt zu hoffen, dass dieses kostbare Vermächtnis nicht im düsteren Orkus eines verhunzten «Denglisch»-Idioms zugrunde geht und Luthers wortmächtige Botschaft nicht vom Gender-Scharlatan vergewaltigt wird.

Dieser Beitrag erschien in COMPACT-Geschichte «Schicksalstage der Deutschen». Von Karl dem Großen bis zum Mauerfall. Ein prächtig illustrierter Band – für die Älteren zur Erinnerung, für die Jüngeren zur Erweckung. Hier bestellen.