Drei sensationelle archäologische Funde in Deutschland lassen nicht nur die Fachwelt aufhorchen. Sie zeugen von einem weitverzweigten Handelsnetz, gemeinsamen Totenkulten und einer reichen Krieger-Elite. In unserer neuen Sonderausgabe „Geheime Geschichte“ zeigen wir, warum auch unsere Frühzeit-Historie umgeschrieben werden muss. Hier mehr erfahren.

In Deutschland schlummern tief im Boden Relikte einer längst vergessenen Ära – einer wahrhaft großen Zeit! Einst mächtige Anführer ruhen in Gräbern, inmitten von Schätzen, die ihnen auf ihre letzte Reise mitgegeben wurden. Jüngste archäologische Entdeckungen in Nordrhein-Westfalen und am Bodensee öffnen Fenster in diese ferne Vergangenheit, die von der Eisen- bis zur Bronzezeit reicht.

Die Funde – zumeist zufällig bei Bauarbeiten gefunden – zeugen von mysteriösen Ritualen, großen Handelsnetzen und tapferen Kriegern. Welche Geheimnisse bergen diese Schätze? Und welche Hinweise liefern sie auf die Verbindungen prähistorischer Gemeinschaften, die vor Jahrtausenden das Land prägten?

Gräber für Edelleute

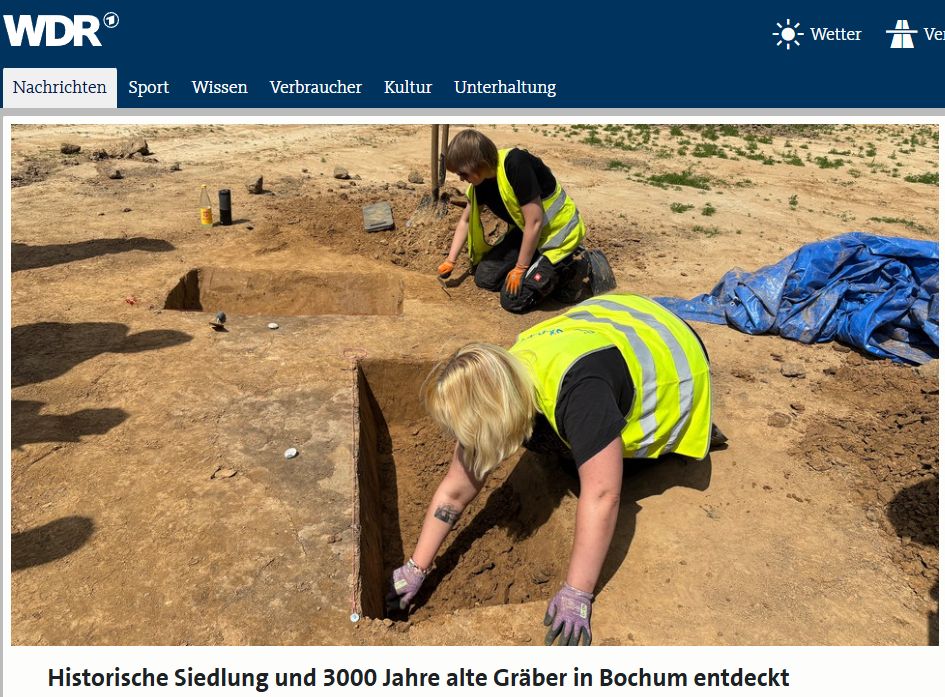

In Bochum-Harpen, wo ein neues Polizeipräsidium entstehen soll, stießen Bauarbeiter unlängst auf ein beeindruckendes Zeugnis der Eisenzeit: drei monumentale Grabanlagen, etwa 3.000 Jahre alt, sowie Spuren einer frühmittelalterlichen Siedlung aus dem 7. bis 8. Jahrhundert.

Die Größe der Gräber, errichtet für jeweils eine Person, deutet auf die Bestattung von mächtigen Führern hin. „Das muss schon eine ganz wichtige Person gewesen sein“, so Georg Eggenstein von der Ausgrabungsfirma, die sich um die archäologischen Arbeiten vor Ort kümmert, gegenüber dem WDR.

Die frühmittelalterliche Siedlung ergänzt das Bild: Tonscherben, teils lokal, teils am Niederrhein gefertigt, zeugen von Handelskontakten über weite Distanzen. Eva Cichy von der Abteilung für Archäologie des des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL-Archäologie für Westfalen) betont die präzise Datierbarkeit dieser Keramiken, die einen Knotenpunkt von Handel und Kultur markieren, lange bevor das Ruhrgebiet zur Industrieregion wurde.

Sensation am Bodensee

Am Bodensee, genauer gesagt in Singen-Bohlingen, stießen Archäologen auf Funde aus der Frühbronzezeit (ca. 2000 v. Chr.), die sie für eine kleine Sensation halten. Ein Grab enthielt einen kostbaren Ösenhalsring aus Bronze. Der Verstorbene, in Hockerlage bestattet, trug den Schmuck nahe dem Schädel, der nach Norden ausgerichtet war – ein Hinweis, dass es sich um einen Mann handelt, da Frauen damals mit südwärts gerichtetem Kopf beigesetzt wurden, wie Kreisarchäologe Jürgen Hald erklärt.

Der Ösenhalsring ist nicht nur ein Meisterwerk prähistorischen Handwerks, sondern auch ein Symbol von Reichtum und Macht. Bronze war vor 2.000 Jahren ein rares Gut, das nur wenigen vorbehalten war. Die Seltenheit solcher Funde in der Region und die präzise Datierung machen den Fund zu einem „Glücksfall“, wie das Landratsamt Konstanz betont.

Ähnliche Entdeckungen – wie keltische Grabkammern bei Riedlingen am Südrand der Schwäbischen Alb oder Eisenzeit-Gräber an der B33 bei Allensbach im Landkreis Konstanz, unterstreichen die kulturelle Bedeutung des Bodenseeraums. Das gefundene Grab deutet auf eine Gesellschaft mit klaren Hierarchien hin, in der Statussymbole wie der Halsring eine zentrale Rolle spielten.

Ein sagenhafter Schatz

Im westfälischen Werther, am Rande eines Steinbruchs in der Nähe des Teutoburger Waldes, offenbarte ein Baggerstoß einen Schatz, der Archäologen ebenfalls staunen lässt. Es handelt sich um ein Depot aus 117 bronzenen Beilen, datiert auf etwa 1300 v. Chr., also die mittlere Bronzezeit. Die Werkzeuge, teils noch mit scharfen Klingen und mit feinen Verzierungen versehen, dokumentieren herausragende handwerkliche Kunst. Die schiere Menge und der ausgezeichnete Erhaltungszustand machen diesen Fund einzigartig.

Solche Depots sind rätselhaft: Waren sie Opferstätten, Verstecke oder Vorratsräume? Experten der LWL-Archäologie für Westfalen vermuten – wie auch der Fund in Bochum zeigt – ein weitreichendes Handelsnetzwerk, da die Beile aus verschiedenen Werkstätten stammen.

Der Fundort, strategisch am Rand eines Steinbruchs gelegen, könnte ein heiliger Ort gewesen sein. Vergleichbare Depots, wie das von Dieskau in Sachsen-Anhalt, deuten darauf hin, dass solche Verstecke oft an Grenzen oder Kultplätzen vergraben wurden. Der Werther-Schatz könnte also ein Schlüssel zu einem prähistorischen Handels- oder Ritualzentrum sein.

Handelsnetz der Bronzezeit

Die Funde in Bochum, Bohlingen und Werther betreffen disparate Epochen und Regionen. Und doch lassen sie sich zu einem Bild prähistorischer Gesellschaften zusammenfügen, die durch klare Hierarchien, intensiven Handel und Rituale zu Ehren der Götter geprägt waren.

Die niederrheinischen Tonscherben und die diversen Werkstätten der Werther-Beile deuten auf weitreichende Handelsverbindungen hin. Bronze, ein kostbares Material, wurde über Hunderte von Kilometern transportiert, was den Bodenseeraum, das Ruhrgebiet und Westfalen als Teile eines größeren Netzwerks erscheinen lässt.

Die Hockerlage des Verstorbenen in Bohlingen und die Urnenbestattungen in Bochum deuten auf vielfältige Bestattungskulte hin, während das Depot beim Teutoburger Wald möglicherweise auch eine rituelle Opferstätte war. Hier werden gemeinsame Glaubensvorstellungen deutlich, die über Regionen hinweg bestanden.

Funde wie die sogenannte Königshalle von Seddin in Brandenburg, die eine komplexe bronzezeitliche Gesellschaft mit Handwerkern und Landwirten offenbart, ergänzen dieses Bild. Sie unterstreichen die Vernetzung und Innovationskraft dieser Epoche.

Unsere Frühzeit war ganz anders! In unserer neuen Sonderausgabe „Geheime Geschichte“ zeigen wir, dass es schon vor Tausenden von Jahren Hochkulturen gab, deren Wissen und Techniken uns heute noch staunen lässt. Wir liefern die Erklärungen! Hier bestellen.