Conny Francis, US-Schlagersängerin, die in den sechziger Jahren Millionen Deutsche erfreute, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Bei den Nachrufen, die etablierte Medien jetzt veröffentlichen, fehlt der Hinweise auf ihre Liaison mit Gangster-Berühmtheit Meyer Lansky. Was es damit auf sich hat, wird im aktuellen COMPACT-Geschichtsheft („Geheime Geschichte“) beleuchtet. Hier mehr erfahren.

Mit Hits wie „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ und „Schöner fremder Mann“ eroberte sie in den 1960er Jahren die Hitlisten in Deutschland. Geboren 1937 in Newark als Concetta Franconero, feierte sie weltweite Erfolge und sang in über zehn Sprachen.

Trotz Schicksalsschlägen wie einer Vergewaltigung 1974 und dem Verlust ihrer Stimme kämpfte sie sich zurück. Zuletzt erlebte sie mit „Pretty Little Baby“ ein TikTok-Revival. Ihr Manager Ron Roberts bestätigte ihren Tod mittlerweile.

Was kaum einer weiß

Spannendes Detail zu ihrer Person, das kaum jemand kennt: Im Jahr 2011 veröffentlichten der deutsch-jüdische DJ Shantel (Stefan Hantel) und der israelische Künstler Oz Almog ihre Musik-Anthologie Kosher Nostra. Jewish Gangsters Greatest Hits mit 21 Songs aus den 1920er bis 1960er Jahren, „die den Einfluss des jüdischen organisierten Verbrechens auf die amerikanische Musikindustrie beleuchtet“, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) schrieb.

Neben Stücken wie „Bei Mir Bistu Sheyn“ von den Andrew Sisters, „My Yiddishe Mamme“ von Tom Jones oder Chubby Checkers Interpretation des jüdischen Gassenhauers „Misrilou“ finden sich auf der CD gleich drei Songs von Connie Francis. Doch wieso taucht sie auf dieser Anthologie mit Lieblingssongs jüdischer Mobster-Bosse auf?

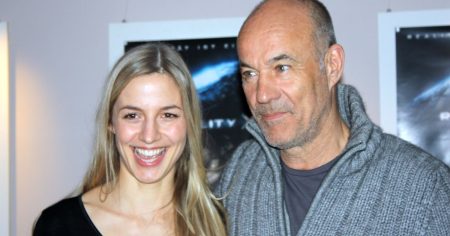

Die Antwort gibt Shantel in dem bereits erwähnten FAS-Beitrag: Er sei in einem Plattenladen in Las Vegas zufällig auf eines ihrer Alben gestoßen und habe sich gewundert, dass es darauf auch jiddische Lieder gab. Bei seinen Recherchen stellte sich dann heraus, dass der Sängerin eine Liaison mit Meyer Lansky nachgesagt wurde. Dieser soll sie dann zur Aufnahme der Platte überredet haben.“ Und eben dies spielt eine Rolle COMPACT „Geheime Geschichte“.

Wenn der Meyer Lansky mit der Connie Francis… Jüdische Ganoven riefen in New York nicht nur die berüchtigte Murder Inc. ins Leben, sondern ließen sich von der US-Regierung auch in den Kampf gegen „Nazis“ einspannen und unterstützten die Gründung Israels. Außerdem legten sie tatsächlich gerne mal eine Swing-Platte auf.

Den Begriff Mafia dürften die meisten Menschen entweder mit Italien oder Italo-Amerikanern wie Al Capone in Verbindung bringen. Was allerdings viele nicht wissen: Daneben existierte auch eine jüdische Mafia, der man – in Anlehnung an die italienische Cosa Nostra – schon bald den inoffiziellen Namen Kosher Nostra verlieh.

Berüchtigter Zweig der Kosher Nostra

Zwischen 1881 und 1910 wanderten etwa 1,6 Millionen Juden, zumeist aus Osteuropa, in die USA ein. So lebten um 1910 rund 1,2 Millionen Juden an der Lower East Side, dem Armenhaus der Metropole New York, die bis 1920 zur größten „jüdischen Stadt“ der Welt aufsteigen sollte.

Das Durchschnittseinkommen in Brooklyn, das nicht nur Heimat der großen jüdischen Gemeinde war, sondern später auch als Sitz der Auftragskillerbande Murder Inc., eines berüchtigten Zweiges der Kosher Nostra, bekannt wurde, war das drittniedrigste der Stadt.

Um der Armut zu entkommen, wurden manche jüdische Zuwanderer kriminell, was von Kleinkriminalität wie Diebstählen bis zu Schwer- und Schwerstkriminalität reichte. Zu den Köpfen der Kosher Nostra zählten Ganoven wie Benjamin „Bugsy“ Siegel, Meyer Lansky, Louis Buchhalter, Mickey Cohen oder Harry Teitelbaum. Und die gingen nicht nur ihren kriminellen Geschäften nach, sondern hörten in Mußestunden auch ganz gerne mal Musik. Dies zeigt die Anthologie des in Frankfurt lebenden Musikers und DJs Stefan Hantel alias Shantel.

Von Conni Francis sind in dieser Sammlung drei Stücke zu hören, darunter der „Anniversary Song“, eine Komposition des jüdischen Musikers und Schauspielers Al Jolson. Der ist auch selbst auf der Scheibe zu hören – und zwar zusammen mit den Andrew Sisters.

Vollkommen überrascht sei der Frankfurter Balkan-Pop-Musiker, der unter anderem Filmmusik für den Streifen Borat des Comedians Sacha Baron Cohen beisteuerte, nach eigener Aussage dann gewesen, als er herausgefunden habe, dass es überhaupt so etwas wie eine jüdische Mafia in den USA gab. Shantel selbst entstammt einer jüdischen Familie aus der Bukowina.

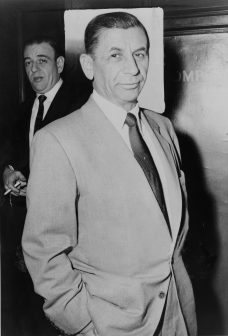

Lanskys Aufstieg

Connie-Francis-Liebhaber Lansky, der im Jahr 1911 in die USA einwandert war, begann seine kriminelle Karriere in New York zunächst als Schläger, Einbrecher und Zuhälter, bevor er zum Großverbrecher, Mafia-Paten und schließlich auch Mitbegründer des Glücksspiel- und Show-Zentrums Las Vegas aufsteigen sollte.

Er kam 1902 als Maier Suchowljansky in Weißrussland zur Welt und arbeitete sich in Amerika vom mittellosen Einwandererkind zum schwerreichen Verbrecher empor. Seine Millionen machte er vor allem mit Schmuggel, Spielhöllen, Rotlichtkneipen und Börsenmanipulationen.

Sein Kumpan war der aus Italien in die USA eingewanderte Mafia-Chef Lucky Luciano. Trotz zahlloser Untaten blieben beide in Freiheit, was nicht zuletzt damit zusammenhing, dass sie sich während des Zweiten Weltkriegs zur Kooperation mit der US-Regierung bereit erklärten. Cosa Nostra und Kosher Nostra machten gemeinsam Jagd auf deutschfreundliche Amerikaner und fingierten Attentate, die man dann vermeintlichen Nazis in die Schuhe schob, um die Öffentlichkeit „fit for war“ zu machen.

Die Verbrecher erstickten zudem Streiks in kriegswichtigen Industrien im Keim. Selbst hohe Richter in New York wandten sich an die jüdischen Gangster, „um den Nazis einen Schrecken einzujagen.“ Meyer Lansky erinnerte sich später:

„Wir waren brutal zu ihnen. Wir wollten ihnen eine Lektion erteilen. Wir wollten ihnen zeigen, dass Juden sich verteidigen können.“

Deshalb gelten Lansky & Co. manchen sogar als Helden. Der US-Journalisten Rich Cohen beklagt in seinem Buch Murder Inc. Oder nicht ganz koschere Geschäfte in Brooklyn: „Die jüdische Mafia überlebte den Zweiten Weltkrieg nicht.“ Allerdings lebe der Geist der Kosher Nostra anderweitig fort. Cohen hierzu in einer erstaunlichen Analogie:

„Israel wurde zur Identifikationsfigur für uns, so wie es die Gangster für unsere Väter waren. Da waren sie wieder, die tough jews. Juden, die zurückschlugen, Aggression mit Aggression beantworten.“

Vielleicht ist dieser Vergleich gar nicht einmal so weit hergeholt, denn die Mobster waren nicht nur ideell, sondern auch materiell an dem zionistischen Staatsgründungsprojekt beteiligt, etwa durch Waffenlieferungen an die paramilitärische Untergrundorganisation Hagana in Palästina oder durch Bereitstellung von Geldern, die sie mit ihren kriminellen Machenschaften erwirtschafteten.

Ein Stück Verbrechergeschichte

Shantels musikalische Anthologie könnten Böswillige als Hommage verstehen. Übermäßig kritisch wirken die Ausführungen im Beiblatt jedenfalls nicht. Und dennoch lässt sich sagen, dass mit dieser Kompilation ein Stück amerikanischer Verbrechensgeschichte, das ansonsten kaum Beachtung findet, eigenwillig, aber durchaus interessant widergespiegelt wird.

Shantel recherchierte, teils unter abenteuerlichen Bedingungen, mehr als fünf Jahre die Geschichte der Kosher Nostra und förderte dabei extrem rare Stücke zutage. Im luxuriös gestalteten Booklet werden daneben auch spannende Fragen beantwortet: Gab es neben den kriminellen Geschäften der Gangster ein relevantes musikalisches Umfeld – und welche Musikerkarrieren wurden in dieser Zeit angeschoben?

Welche waren die berühmtesten jiddischen Songs und Gassenhauer dieser Zeit, zu welchen Rhythmen wurde getanzt? Es lohnt allemal, diese Zeitreise in die Musikclubs, Revuetheater, Spielkasinos und alkoholgeschwängerten, verrauchten Hinterzimmer der Prohibitionszeit mitzumachen.

Lesen Sie zu solchen Geheimnissen, von denen der Normalbürger nicht einmal ahnt, im aktuellen COMPACT-Geschichtsheft 24 („Geheime Geschichte“). Hier bestellen.