Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Bauernkrieges ist auf Schloss Allstedt (Sachsen-Anhalt) eine neue Dauerausstellung zu sehen: „Sein und Schein“ beleuchtet das Leben und Wirken des Theologen und Revolutionärs Thomas Müntzer. Alles über Müntzer und Luther finden Sie in COMPACT-Geschichte „1000 Jahre Deutsches Reich“ von Historiker Jan von Flocken. Hier mehr erfahren.

Nach drei Jahren Schließzeit hat Schloss Allstedt im Mansfelder Land (Sachsen-Anhalt) wieder seine Tore geöffnet und lädt Besucher ein, in die Welt der Reformation einzutauchen. Seit dem 13. Juli präsentiert die neue Dauerausstellung „Sein und Schein“ das Leben und Wirken des Theologen und Revolutionärs Thomas Müntzer.

Neuer Ansatz

Die Ausstellung beleuchtet nicht nur Müntzers Rolle als Reformator und Prediger, sondern hinterfragt auch kritisch das bis heute verbreitete Bild des „Satans von Allstedt“, wie ihn Martin Luther nannte. Allstedt war von 1523 bis 1524 eine der zentralen Wirkungsstätten Müntzers.

Die neue Schau verfolgt einen neuen Ansatz: Laut Mitkurator Jan Scheunemann wird durch eine Bild-Ton-Collage eine immersive Inszenierung geschaffen, die die Besucher mitten in die Lebenswelt des Reformators versetzt. „Die Wände werden komplett bespielt und auch der Fußboden. Sie sind quasi mittendrin in dem Geschehen“, erklärt Scheunemann laut Tagesschau. Zu sehen sind unter anderem animierte Grafiken und Gemälde des 16. Jahrhunderts, die den authentischen Ort der berühmten Fürstenpredigt vom 13. Juli 1524 in der Allstedter St. Johanneskirche sowie die dramatischen Ereignisse des Bauernkrieges darstellen.

Die Ausstellung ist thematisch statt chronologisch gegliedert und beleuchtet verschiedene Facetten von Müntzers Leben: seine Rolle als Pfarrer in Allstedt, seine theologischen Überzeugungen, sein Streit mit Martin Luther und seine Beteiligung am Bauernkrieg. Besonders eindrucksvoll wird der Konflikt zwischen Müntzer und Luther dargestellt.

Diese Auseinandersetzung, die in der Schau lebendig inszeniert wird, zeigt die tiefe Spaltung innerhalb der Reformation. Zudem hinterfragt die Ausstellung das in der DDR geprägte Bild Müntzers als „Bauernkriegsführer“ und versucht, ein differenzierteres Bild des Theologen zu zeichnen.

Die Wiedereröffnung des Schlosses und die neue Ausstellung sind Teil eines größeren Bestrebens, Allstedt als historischen Ort touristisch attraktiver zu machen. Ergänzt wird das Angebot durch den Kunstparcours „Glühende Horizonte“, der seit Mai 2025 die Themen Gerechtigkeit, Heimat und Landschaft in den Fokus rückt und Besucher mit ungewöhnlichen Installationen in die Region lockt.

Aufstieg als Reformator

Thomas Müntzer, geboren 1489 in Stolberg im Harz und 1525 bei Mühlhausen in Thüringen hingerichtet, ist zweifelsohne eine der kontroversesten Figuren der Reformation. Er wurde in eine wohlhabende Familie geboren und studierte Theologie, Philosophie und die Schriften der Mystiker, was seine spätere radikale Haltung prägte.

Schon früh zeigte sich seine kritische Haltung gegenüber der katholischen Kirche. Bereits vor Luther prangerte er den Ablasshandel an und forderte eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen christlichen Werte. 1520, noch bevor Luther seine Thesen veröffentlichte, begann Müntzer, in Zwickau als Prediger zu wirken, wo er schnell Anhänger fand. 1523 kam Müntzer nach Allstedt, wo er als Pfarrer tätig wurde. Hier führte er erstmals Gottesdienste in deutscher Sprache ein.

Diese Reform machte die Liturgie für die einfache Bevölkerung zugänglich und zog viele Gläubige aus den umliegenden Regionen an, was jedoch auch Konflikte mit den katholischen Autoritäten provozierte. Seine Predigten, die oft apokalyptische und sozialrevolutionäre Töne anschlugen, fanden besonders bei Bauern und Handwerkern Anklang. Müntzer sah sich als Prophet einer neuen Zeit, in der die „Gemeinschaft der Auserwählten“ die weltliche und geistliche Ordnung umstürzen würde.

Der Streit mit Luther

Die Beziehung zwischen Müntzer und Martin Luther war von Beginn an ambivalent. Während beide die Missstände der katholischen Kirche kritisierten, unterschieden sich ihre Ansätze grundlegend. Luther setzte auf eine Reform innerhalb der bestehenden Ordnung und suchte die Unterstützung der Fürsten, während Müntzer eine radikale Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse forderte. Er sah in den Bauern und der einfachen Bevölkerung die Träger einer neuen, göttlichen Ordnung.

Diese Differenzen gipfelten in einem erbitterten Streit, der in der aktuellen Ausstellung auf Schloss Allstedt eindrucksvoll dargestellt wird. Luther bezeichnete Müntzer als „Satan von Allstedt“, während Müntzer Luther als „das sanft lebende Fleisch von Wittenberg“ verhöhnte. Der Konflikt eskalierte, als Müntzers Predigten in Allstedt zur Plünderung einer nahegelegenen Wallfahrtskapelle führten, was Luther als Beweis für Müntzers Fanatismus ansah.

Fürstenpredigt und Bauernkrieg

Ein Wendepunkt in Müntzers Leben war die sogenannte Fürstenpredigt am 13. Juli 1524 in der St. Johanneskirche in Allstedt. Darin forderte er die sächsischen Fürsten auf, sich der göttlichen Sache anzuschließen und die Unterdrückung der Bauern zu beenden. Die Predigt markierte einen Umbruch in der Geistesgeschichte, da sie erstmals die – durchaus kritisch zu hinterfragende – Idee einer „gottgewollten sozialen Gerechtigkeit“ in den Mittelpunkt stellte.

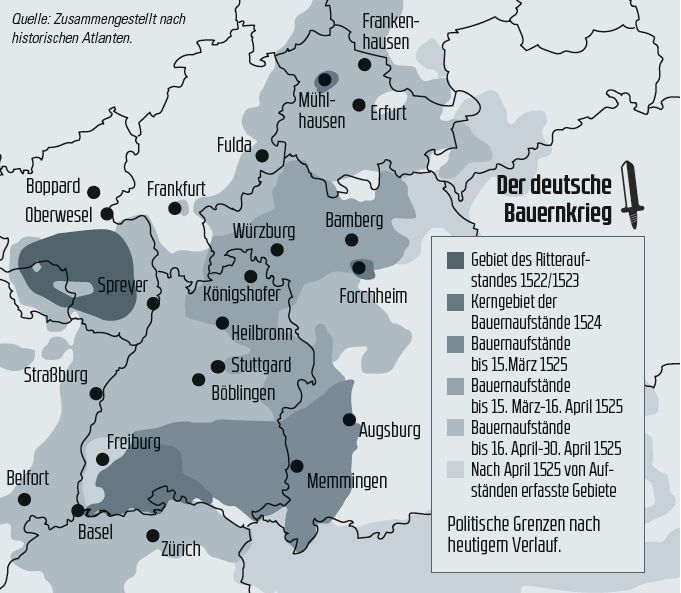

Doch die Fürsten reagierten erwartungsgemäß ablehnend, und Müntzer wurde aus Allstedt vertrieben. In den folgenden Monaten radikalisierte sich der Reformator weiter und schloss sich den aufständischen Bauern an, die im Deutschen Bauernkrieg (1524–1525) gegen die feudale Herrschaft kämpften.

Müntzer wurde zu einer zentralen Figur des Aufstands, insbesondere in Thüringen. Seine Vision einer vermeintlich gerechten Gesellschaft, in der die „Gemeinschaft der Auserwählten“ ohne weltliche Fürsten und Könige leben würde, trieb ihn an. Doch seine kompromisslose Haltung machte ihn auch zu einer tragischen Figur. In der Schlacht bei Frankenhausen 1525 führte er tausende Bauern in einen aussichtslosen Kampf gegen die fürstlichen Truppen. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, Müntzer gefangen genommen, gefoltert und schließlich hingerichtet.

Glorifizierung in der DDR

Nach seinem Tod zeichneten Müntzers Gegner, insbesondere Luther, ein äußerst negatives Bild des hingerichteten Reformators. Er wurde als fanatischer Aufrührer dargestellt, dessen Verdienste – wie die Einführung deutscher Gottesdienste und Kirchenlieder – in den Hintergrund traten. Ein Kupferstich von 1715 bezeichnete ihn als „erzfanatischen Patron und Hauptmann der aufrührerischen Bauern“.

Erst im 19. Jahrhundert begann eine Neubetrachtung seines Lebens. Historiker und Theologen erkannten seine Bedeutung als Vordenker des Sozialen. In der DDR gipfelte dies schließlich in der Stilisierung Müntzers zum Nationalhelden und einer oft einseitigen Glorifizierung als „Bauernkriegsführer“. „Ein atheistischer Arbeiter- und Bauernstaat beruft sich ausgerechnet auf einen evangelischen Theologen. Das ist absurd“, meint dazu Historiker und Mitkurator Scheunemann.

Ein differenziertes Bild

Die Ausstellung „Sein und Schein“ auf Schloss Allstedt versucht, solche Simplifizierungen aufzulösen und ein differenziertes Bild zu zeichnen, das Müntzers theologische und revolutionäre Visionen gleichermaßen würdigt. Sie bietet die Chance, die komplexe Geschichte der Reformation zu ergründen und Müntzer als eine der zentralen Figuren dieser Zeit neu zu verstehen. Ein Besuch in Allstedt verspricht daher nicht nur historische Erkenntnisse, sondern auch eine Reflexion über die Bedeutung von Gerechtigkeit und Gemeinschaft in unserer Zeit.

Unsere Helden, unser Stolz: In COMPACT-Geschichte „1000 Jahre Deutsches Reich“ entführt Sie Historiker Jan von Flocken zu den wichtigsten Schauplätzen unserer Historie. Diese und weitere Geschichtsausgaben von COMPACT können Sie hier bestellen.