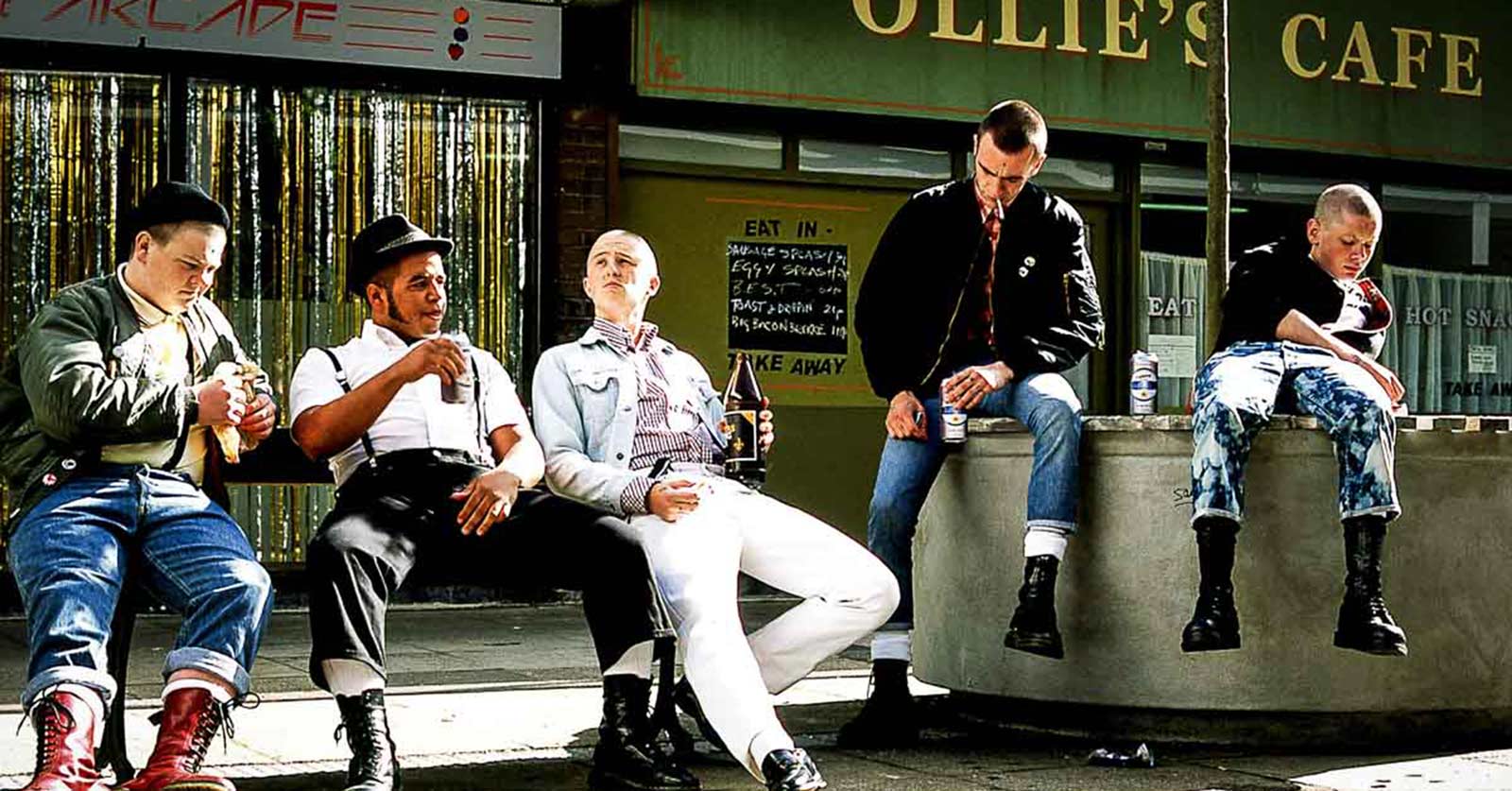

Diese Glatzen, alles Nazis und Rassisten! Von wegen: Die Ursprünge der Skinheadkultur sind eng verwoben mit dem Milieu jamaikanischer Einwanderer in Großbritannien. Mehr über Jugendrevolten in Geschichte und Gegenwart lesen Sie in unserer Oktober-Ausgabe mit dem Titelthema „Neue Deutsche Jugend – Warum Rechts jetzt angesagt ist“. Hier mehr erfahren.

London, 1968: Chris Blackwell, Gründer von Island Records, und Lee Gopthal, einer seiner wichtigsten Mitarbeiter, gründen das Label Trojan Records. Als Logo ihrer neuen Firma wählen sie einen Trojanerhelm.

Es gibt diverse Legenden darüber, warum sich die beiden Musikprofis ausgerechnet dieses Symbol ausgesucht haben. Die bekannteste besagt, dass der jamaikanische DJ Duke Reid sein Sound-System auf der Ladefläche eines Lasters der Marke Trojan herumkutschierte.

Blackwell und Gophtal spezialisierten sich mit ihrem neuen Label auf auf Ska, Rocksteady, Reggae und Dub – die Musik jamaikanischer Einwanderer. Trojan schaffte es bald, mit einer Reihe von Hits in kurzer Zeit große Erfolge zu feiern. Songs wie „Israelites“ (1968) von Desmond Dekker oder „The Liquidator“ von den Harry J Allstars stiegen hoch in die britischen Charts ein und brachten dem Publikum auf der Insel die exotischen Rhythmen näher.

Skinheads und Rude Boys

Trojan wurde bald zum Lieblingslabel einer neuen Subkultur: den Skinheads. Heute denken die meisten bei diesem Begriff an Glatzköpfe mit Bomberjacken, Schnürstiefeln und Baseballschlägern. Die Massenmedien haben dieses Bild vielfach kolportiert, doch mit den Ursprüngen der Skinhead-Bewegung hat das wenig zu tun. Zuerst war die Szene ein Amalgam aus der britischen Mod-Szene und der jamaikanischen Rude-Boy-Kultur. In unserer aktuellen Oktober-Ausgabe gehen wir näher auf diese Entstehungsgeschichte ein:

„Als Vorläufer der Kahlköpfe gelten die Mods. Deren Erkennungszeichen waren Motorroller, vornehmlich der italienischen Marke Lambretta, sowie der obligatorische Parka, der ihre Maßanzüge beim Fahren schützte. Bevorzugtes Ausflugsziel der jungen Rebellen aus der Arbeiter- und Mittelschicht war das Seebad Brighton mit dem legendären Electric Ballroom – ein Klub, in dem man zu Soul, Rhythm and Blues und Beatmusik tanzte. Nicht selten lieferten sich die Mods dort auch Straßenschlachten mit ihren Erzfeinden, den Rockern.“

Ein Teil der Szene spaltete sich Ende der 1960er ab – die sogenannten Hard-Mods. Statt edlem Zwirn trugen sie Jeans und Stiefel, die Haare wurden entgegen der allgemeinen Mode immer kürzer. Neben US-amerikanischem Northern Soul hörten die Hard-Mods vor allem Reggae und Ska – also die Musik jamaikanischer Zuwanderer, die Trojan popularisiert hatte.

Die Szenen begannen, sich zu überschneiden: Die sogenannten Rude Boys waren in Jamaikas Hauptstadt Kingston die gestrandeten Halbstarken und kleinen Ganoven. Ihren Lifestyle brachten sie nach Großbritannien mit. Den berühmtesten Vertreter hat Jimmy Cliff in dem Film „The Harder They Come“ verkörpert. Trojan hat dem Phänomen eine ganze CD-Anthologie gewidmet, die „Rude Boy Box“.

Die Hard-Mods gingen am Wochenende nicht mehr nur zu Tanzveranstaltungen, sondern auch zum Fußball, wo man die Auseinandersetzung mit den gegnerischen Fans suchte. Sie waren also quasi die ersten Hooligans. Es dauerte eine Zeit, bis die Jungs mit ihrem Einem-Millimeter-Kurzhaarschnitt (genannt Crop No. 1) einen neuen Namen für ihre Bewegung gefunden hatten. Der Begriff „Skinhead“ (auf Deutsch: Hautkopf) war dann spätestens ab 1969 in aller Munde.

Konservative Rebellen

Die Musik von Trojan wurde zur Identität dieser neuen Jugendbewegung aus der britischen Arbeiterklasse, die der Subkulturforscher Klaus Farin in seinem Buch „Die Skins. Mythos und Realität“ als „konservative Rebellen“ bezeichnet. „Skinheads wollten nicht wie die Aussteigerkinder der Mittelschichten in neue Welten aufbrechen, sondern alte Sicherheiten und Werte zurückhaben“, so Farin. Es sei um einen „Marsch zurück zu den stolzeren Tagen der Arbeiterklasse“ gegangen.

Der 1956 in London geborene Musiker, DJ und Journalist Don Letts, selbst Kind jamaikanischer Einwanderer, ist einer der wichtigsten Chronisten der Szene. 1975 begann er im Acme Attractions zu arbeiten, einem angesagten Second-Hand-Klamottengeschäft, das in einem Kellergeschoss neben dem Antiquarius Market in der King’s Road lag.

Dort verkehrte die Londoner Jugendszene, nicht nur Skinheads und Rude Boys, sondern später auch Mitglieder von aufstrebenden britischen und New Yorker Punk- und New-Wave Bands wie The Clash, Sex Pistols, Chrissie Hynde, Debbie Harry (Blondie), Patti Smith und der jamaikanische Musiker Bob Marley, mit dem sich Letts bei einem Konzert im Juni 1976 angefreundet hatte.

Sein Dokumentarfilm „The Story of Skinhead“ (2016) beleuchtet die Ursprünge und die Entwicklung der Kurzhaarträger auf der britischen Insel. Letts zeigt, wie die Bewegung von einer ethnisch gemischten, musikliebenden Community zu einem oft missverstandenen Symbol für Rassismus und Gewalt wurde. „Die ersten Skins von Anfang der 1970er-Jahre waren vor allem ein Fashion-Phänomen. Das waren weiße Arbeiterjungs, die sich an der jamaikanischen Rude-Boy-Kultur orientierten“, so Letts.

Und er stellt fest:

„Die Skins waren die erste multikulturelle Subkultur im Vereinigten Königreich. Außerdem mögen sie Fußball. Als die Skinheads ihren Vereinen durchs Land folgten, war ihre Liebe zu Trojan immer mit dabei. Und es ist nur der Kaufkraft der Skinheads zu verdanken, dass Trojan zwischen 1968 und 1975 eine ganze Reihe von Chart-Hits verbuchen konnte. Jamaikanische Musiker haben sogar Platten extra für die Skinheads produziert. Es gibt einen berühmten Sampler namens ‚Skinhead Moonstomp‘ – auf dem Cover weiße Skinheads mit Stiefeln und Hosenträgern.“

Der jamaikanischstämmige Chronist der Skinhead-Bewegung ist überzeugt: „Es war die Musik von Trojan, die die Menschen zusammenbrachte, auf dem Spielplatz, auf den Straßen und auf der Tanzfläche. Trojan war ein Tool für den sozialen Wandel. Und ich glaube nicht, dass das so viele Record Labels von sich behaupten können.“

In der neuen, männlich dominierten Subkultur entwickelte sich ein eigener Dresscode: Während die Herren der Schöpfung lange offene Mäntel, Harrington-, Bomber- oder Werftarbeiterjacken (Donkey jackets), Button-Down-Hemden von Ben Sherman, Poloshirts der Marke Fred Perry und Doc-Martens-Stiefel trugen, bevorzugten die Mädels Loafer, Kostüme, Miniröcke und Pullunder. Sie fielen jedoch vor allem durch ihren Feathercut auf – eine Kurzhaarfrisur, bei der die Haare auf dem Kopf kurz geschnitten, am Pony und vor den Ohren jedoch lang gelassen werden.

Der Punk geht ab

Anfang der 1970er Jahre kam mit dem Punk eine neue Subkultur auf. Sie kann – ähnlich wie die Skinhead-Bewegung – als Abgesang auf den friedvollen Optimismus der Hippie-Bewegung gesehen werden. Anders als die Blumenkinder, gaben sich die Punks illusionslos („No Future!“) und setzten auf Provokation sowie die offene Ablehnung und Brüskierung der Gesellschaft.

In unserer Oktober-Ausgabe heißt es dazu:

„Auch wenn die ersten Punkbands aus New York kamen – den Durchbruch erlebte die Bewegung in London. In Großbritannien rebellierten die Punks gegen das Establishment, gegen die bürgerliche Lebensweise und gegen den Kommerz in der Musikindustrie. Die Ironie: Unter der Ägide der Modedesignerin Vivienne Westwood und Malcom McLaren, dem umtriebigen Manager der Sex Pistols, war der englische Punk von Anfang an selbst eine groß angelegte Marketingmaschine.“

Nachdem Punk schließlich Teil der allgemeinen Populärkultur geworden war, bemühte sich ein Teil der Szene, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Mancher von ihnen fand sich schließlich bei den Skinheads wieder. Die hörten nun nicht mehr nur die schwarze Musik ihrer Ursprünge, sondern auch Streetpunk oder Oi! (ein Wort aus dem Londoner Cockney-Dialekt, das man mit „Hey“ übersetzen kann).

Textlich gab man sich zwar gesellschaftskritisch, zeigte jedoch keinerlei politische Ambitionen und stellte die Spaß- und Partykultur oder den Fußball in den Vordergrund. Bands wie Sham 69, Cockney Rejects und Cock Sparrer hatten ihre große Zeit. Zugleich erfolgte ein Ska-Revival mit Gruppen wie Madness, The Specials oder The Selecter, die die Skinheadkultur auch auf dem europäischen Festland bekannter machten.

Mehr über rebellische Jugendkulturen in Geschichte und Gegenwart lesen Sie in unserer Oktober-Ausgabe mit dem Titelthema „Neue Deutsche Jugend Warum Rechts jetzt angesagt ist“. Hier bestellen.