Er schuf eine meisterhafte Ikonografie, sah selbst im Tod die Schönheit und entwickelte eine nicht nur sprichwörtliche Affenliebe. Über seine spiritistischen Neigungen rümpfte manch Zeitgenosse die Nase. Gabriel von Max war ein Mann mit vielen Gesichtern. In COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich“ lesen Sie mehr über den esoterischen Untergrund. Hier mehr erfahren.

Heute ist er weitgehend in Vergessenheit geraten – dabei zählte Gabriel von Max zu den bedeutendsten deutschen Malern und Zeichnern der Gründerzeit. Den einen galt er als Obskurant mit okkultistischen Neigungen, als Sonderling, der sich der Aufzucht und Erforschung von Affen widmete, den anderen vor allem als begnadeter Künstler, der es wie kaum ein anderer vermochte, Stimmungen und Mystik und oftmals Schönheit und Schaudern zugleich auf die Leinwand zu bannen.

Mit seinen Gemälden, die den Nerv der damaligen Zeit trafen, hatte er großen Erfolg. Sie ermöglichten ihm ein Leben in Wohlstand, den er zu einem nicht unbeträchtlichen Teil in eine stattliche naturwissenschaftliche Sammlung investierte.

Das Licht der Welt erblickte er, damals noch Bürgerlicher, am 23. August 1840 in Prag als Sohn des böhmischen Bildhauers Joseph Max und dessen Frau Anna. Bereits im Alter von 15 Jahren nahm der begabte Junge ein Studium an der Prager Kunstakademie auf, 1858 wurde er auf Empfehlung seines Mentors Eduard von Engerth von der Wiener Akademie der Bildenden Künste angenommen.

1861 kurzzeitig an die Moldau zurückgekehrt, veröffentlichte Max eine Reihe bemerkenswerter Zeichnungen zu Kompositionen von Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy und Liszt, die bereits den Mystizismus erahnen ließen, der für sein späteres Schaffen charakteristisch werden sollte. 1878 ging er schließlich an die Königliche Akademie der Bildenden Künste in München, wo der Historienmaler Carl Theodor von Piloty sein Lehrmeister wurde.

In der bayerischen Metropole entstand 1865 sein erstes Märtyrerbild: die erwürgte Ludmilla. Jenes Werk, das „Martyrium der heiligen Ludmilla“, galt viele Jahre als verschollen. Erst 2014 entdeckten tschechische Kunsthistoriker das Bild in New York und brachten es nach Pilsen in die Westböhmische Galerie. Dort wurde es 2015 im Rahmen der Sonderausstellung „München – leuchtende Kunstmetropole (1870–1918)“ erstmals wieder gezeigt. Seinen Ruhm begründete Max allerdings erst zwei Jahre später mit seiner „Märtyrerin am Kreuz“, das die Heilige Julia von Korsika zeigt; vor ihr kniend: ein junger Römer, der andächtig seinen Kranz niederlegt.

Morbide Erotik

Beide Gemälde standen am Anfang einer langen Reihe von Werken mit religiösen Motiven. In Meyers Großem Konversations-Lexikon (sechste Auflage, 1905–1909) hieß es dazu:

„In allen herrscht eine starke Neigung für das Tragische und Mitleiderregende vor, wobei Max das Sentimentale mit dem Grauenhaften und Nervenerregenden geschickt zu mischen versteht.“

Und weiter:

„Gleichgestimmte Naturen weiß er schon durch den Inhalt seiner meist geistvoll erdachten Gemälde zu fesseln, durch die feine und zarte Modellierung der Figuren, durch die duftige, meist licht gehaltene Behandlung des Kolorits aber auch gesund organisierte Naturen zu gewinnen, denen die Motive seiner Bilder unsympathisch sind.“

Neben Gemälden fertigte Max auch Zeichnungen und Illustrationen für Bücher an, so für einen Band mit Gedichten Ludwig Uhlands (1865), für den Oberon Christoph Martin Wielands (1867) oder für eine von Max von Boehn eingeleitete, in Ganzpergament gebundene Ausgabe von Goethes Faust (1868).

Mit einem Bild ganz anderer Art – nämlich sinnlich und morbide zugleich – sorgte Max im Jahr 1869 für einiges Aufsehen. Von Edgar Allen Poe ist die Aussage überliefert, dass der Tod einer schönen Frau das poetischste Thema der Welt sei. Genau dies stellte der Münchner Künstler auf seinem Ölgemälde „Der Anatom“ dar.

Es zeigt ein leuchtend aus der Dunkelheit hervortretenden Leichentuch, unter dem sich die zarten Glieder einer jungen Frau abzeichnen. Ein Anatom hebt das Tuch vorsichtig an, so dass der Kopf und der der Oberkörper zu sehen sind und auch die bleiche Brust teilweise entblößt ist. Er schaut nachdenklich, vielleicht auch etwas melancholisch, das Kinn auf die linke Faust gestützt, auf die Tote herab, vermutlich kurz bevor er seine Arbeit beginnt.

Links im Bild auf dem Schreibtisch finden sich, im Stile eines barocken Vanitas-Stilllebens angeordnet, allerlei Arbeitsutensilien des Arztes, Bücher, eine Kerze und ein Totenschädel. Ein schauriges Detail ist ein kleiner Nachtfalter, der sich von unten auf die Tote zubewegt.

In einer 1890 erschienenen kulturhistorischen Skizze über Gabriel Max schrieb Nicolaus Mann über das makabre Kunstwerk:

„Ein besonders bedeutendes Werk ist ‚Der Anatom‘ am Seziertisch vor der Leiche eines unglücklichen Mädchens sinnend, in dem Momente, wo nach dem Entfliehen der Seele der Zerstörung vertilgende Hand die Linien der Schönheit noch nicht hinweggelöscht.“

Hang zum Okkulten

Im Jahr 1878 wurde Max zum Professor an die Münchner Akademie berufen. Zuvor hatte er Emma Kitzing geheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, Cornelius und Columbus, die später selbst als Kunstmaler bekannt werden sollten.

Bereits im Jahr 1883 war er jedoch seiner Lehrtätigkeit überdrüssig und legte seine Professur nieder. Etwa zur gleichen Zeit begann er sich für Esoterik und spiritistische Praktiken zu interessieren. Ähnlich wie in Wien, so florierte die okkulte Szene zu dieser Zeit auch in München, gerade in der sogenannten besseren Gesellschaft, und so konnte der renommierte Künstler schnell Anschluss an entsprechende Kreise finden.

Max wandte sich der Theosophie zu und trat der Loge Germania bei, die in seiner Villa am Starnberger See gegründet wurde und zu deren Mitgliedern auch der Schriftsteller Gustav Meyrink gehörte.

Der britische Historiker Nicholas Goodrick-Clarke sah in der okkulten Welle, die Ende des 19. Jahrhunderts aus dem angelsächsischen Raum nach Deutschland schwappte, eine „Gegenreaktion auf den Materialismus, Rationalismus und Positivismus im utilitaristischen und industriell orientierten Amerika und England“.

Die Theosophische Gesellschaft wurde 1875 in New York ins Leben gerufen, sie sah sich als universelle Bruderschaft, die den Menschen nicht nur zum Studium der klassischen Philosophie und der bekannten Naturgesetze anregen wollte, sondern auch zur Erforschung bislang ungeklärter Phänomene und im Menschen verborgener Kräfte.

Zu den wichtigsten Lehren der Theosophie zählte der dem Hinduismus entlehnte Glaube an Reinkarnation und Karma, auch altägyptische Einflüsse gab es, außerdem die obskure Theorie sogenannter „Wurzelrassen“, die auch Rudolf Steiner für seine Anthroposophie inspirieren sollte.

Neben dem Hexagramm und dem ägyptischen Kreuz (Anch) tauchten in der Symbolik der Theosophen auch Triskelen und die Swastika, also das Hakenkreuz, auf. Den Grundstein legte die russische Okkultistin Helena Blavatsky mit ihrer 1888 veröffentlichten Geheimlehre.

Wissenschaftliches Interesse

Neben solcherlei Esoterik interessierten Max aber auch die modernen Naturwissenschaften, insbesondere der Darwinismus und die Anthropologie. Seine schon zu Lebzeiten legendäre naturwissenschaftliche Sammlung, die er mithilfe seiner Malereieinkünfte über Jahrzehnte anlegte, umfasste über 60.000 Objekte, darunter eine der damals größten Schädelsammlungen seiner Zeit. Sie wurde nach seinem Tod von der Stadt Mannheim aufgekauft und befindet sich heute zum größten Teil im dortigen Reiss-Engelhardt-Museum.

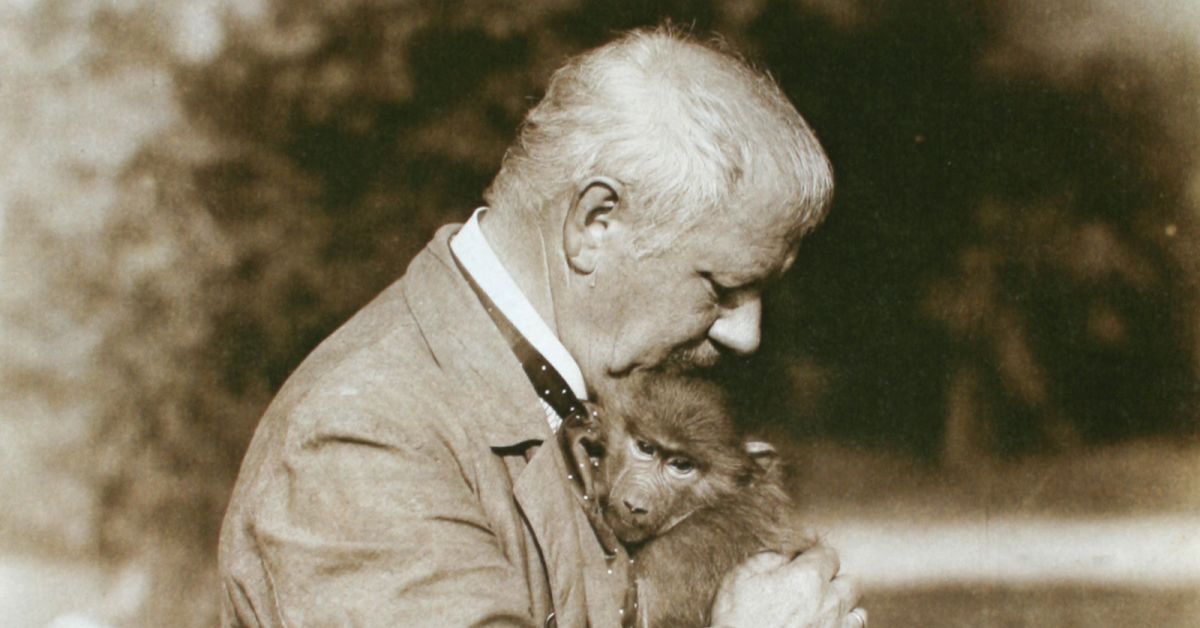

Seit seiner Jugend bewegte Max die Frage nach dem Ursprung des Menschen. Um dies zu ergründen, teilte der Autodidakt seine gesammelten Objekte kenntnisreich in eine ethnografische, zoologische und anthropologische sowie eine prähistorische Abteilung ein. Auf seinem Anwesen in Ammerland am Starnberger See hielt er sich zu Forschungszwecken sogar eine große Affenherde.

Durch seine zahlreichen Affenbilder, darunter „Saure Erfahrung“, das ein Äffchen mit einer Zitrone zeigt (um 1890), „Affe vor Skelett“ (um 1900), „Lied ohne Worte“ (nach 1900), das einen traurig dreinblickenden Affen am Klavier darstellt oder ein Selbstbildnis mit Affen (1910), erlangte er schließlich Weltruhm. Manche seiner Gemälde, wie letztgenanntes, auf dem er fast schon madonnenhaft wirkt, oder auch sein Werk „Affen als Kunstrichter“ (1889), auf dem er die Primaten kritisch, mit fast schon menschlichen Zügen, ein Bild begutachten lässt, offenbaren seinen feinen Sinn für Ironie.

Im Jahr 1893 trennte sich Max von seiner Ehefrau Emma und heiratete kurz darauf in München seine zweite Frau Ernestine Harlander. Sieben Jahre später wurde er in den bayerischen Personaladel erhoben und trug seitdem offiziell den Titel Ritter von Max.

Inzwischen zählte er zu der handverlesenen Schar von Künstlern, die der Kölner Schokoladenproduzent Ludwig Stollwerck zur Gestaltung seiner Reklamebilder ausgesucht hatte. Dennoch zog sich Max immer mehr zurück und nahm in seinen letzten Lebensjahren nur noch wenig am gesellschaftlichen Leben teil. Hinzu kam, dass er durch das Aufkommen der französischen Avantgarde künstlerisch immer mehr ins Abseits gedrängt wurde.

Seine akademische Malweise galt nicht mehr als zeitgemäß, auf dem Kunstmarkt fanden seine als zu gleichförmig empfundenen Gemälde kaum noch Absatz. Rund anderthalb Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, am 24. November 1915, starb Gabriel von Max im Alter von 75 Jahren in München.

Verbotenes Wissen: In COMPACT-Geschichte 14: „Das okkulte Reich“ zeigen wir Ihnen den esoterischen Underground zu Beginn des 20. Jahrhunderts und enthüllen die dunklen Geheimnisse von Hitler, Himmler & Co.: Von der Thule-Gesellschaft zur Wewelsburg, von den Ariosophen zum SS-Ahnenerbe. Alles, was die etablierte Forschung unter Verschluss hält. Hier bestellen.