Im August 1950 verabschiedeten Vertreter der deutschen Vertriebenen eine Erklärung, in der sie auf jegliche „Rache und Vergeltung“ für das an ihnen begangene Unrecht verzichteten, zugleich aber auch das Recht auf Heimat betonten. In COMPACT-Geschichte „Verlorene Heimat“ erinnern wir an ihr Schicksal und geben den Opfern eine Stimme. Hier mehr erfahren.

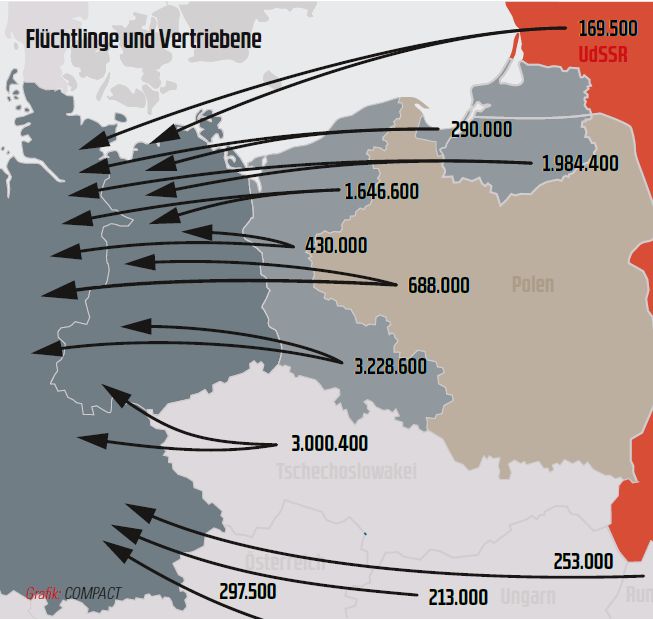

Die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten war zweifelsohne eine der größten Tragödien in unserer Geschichte – und ein Jahrhundertverbrechen: 14 Millionen Menschen wurden ab 1945 gewaltsam ihrer Heimat entrissen, zwei Millionen verloren dabei ihr Leben.

Rund acht Millionen fanden Zuflucht in den drei Westzonen (später BRD), vier Millionen wurden in der sowjetischen Besatzungszone (später DDR) aufgenommen. Sie kamen aus Schlesien, Pommern, Ost- und Westpreußen, aus der brandenburgischen Neumark sowie aus dem Sudetenland. Hinzu kamen Hunderttausende aus den deutschen Siedlungsgebieten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, insbesondere aus Rumänien, Ungarn und dem früheren Jugoslawien.

Mit etwa 1,9 Millionen Vertriebenen war Bayern das Bundesland mit der höchsten Anzahl an Neuansiedlungen, gefolgt von Niedersachsen (1,85 Millionen), Nordrhein-Westfalen (1,5 Millionen) und Schleswig-Holstein (1,3 Millionen), wo sie prozentual den höchsten Anteil an der Bevölkerung ausmachten. Nach einer Volkszählung stammten 1950 rund 33 Prozent der Menschen im nördlichsten Bundesland aus dem alten Ostdeutschland, im selben Jahr erreichte die Vertriebenenpartei BHE dort 23 Prozent bei der Landtagswahl.

Verzicht auf Rache, aber Recht auf Heimat

Im selben Jahr, am 5. August 1950, versammelten sich Vertreter der Vertriebenen im Großen Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt, um die Charta der deutschen Heimatvertriebenen zu unterzeichnen. Die feierliche Verkündung folgte am 6. August vor etwa 150.000 Menschen auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Das Datum war bewusst gewählt: Es fiel mit dem fünften Jahrestag des Potsdamer Protokolls zusammen, mit dem die Alliierten die Vertreibungen legitimieren wollten. Die Charta war ein Signal an die deutsche und internationale Öffentlichkeit und sollte dokumentieren, dass die Vertriebenen trotz ihres Leids nicht nach dem Motto „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ verfahren und sich für Frieden in Europa einsetzen wollten.

Ein Schlüsselsatz des Charta-Textes lautet:

„Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung.“

Dies war angesichts der erlittenen Traumata und der zahlreichen schweren Verbrechen, die im Zuge der Vertreibung begangen wurden, keine Selbstverständlichkeit. Die Erklärung forderte zudem ein „Recht auf die Heimat“ als gottgegebenes Recht und betonte zugleich die Verpflichtung der Vertriebenen, am Wiederaufbau Deutschlands mitzuwirken – ein Kompromiss zwischen dem Wunsch nach Rückkehr in die alte Heimat und der Notwendigkeit, sich in der neuen Heimat zu integrieren.

Ethische Verantwortung

Linus Kather, ein führender Vertreter des 1949 gegründeten Zentralrats der vertriebenen Deutschen, später Präsident des Bundes der Vertriebenen und Hauptautor der Charta, betonte:

„Die Völker müssen erkennen, dass das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller Flüchtlinge ein Weltproblem ist, dessen Lösung höchste sittliche Verantwortung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert.“

Die Erklärung wurde von prominenten Politikern der jungen Bundesrepublik, allen voran Kanzler Konrad Adenauer, unterstützt. Hans Lukaschek, Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, betonte am 6. August 1950 bei der Verkündung der Charta, dass „die Hilfe für die Flüchtlinge nur dann wirksam sein könne, wenn sich das Ausland daran beteilige“. Diese Aussage spiegelt die damalige Hoffnung wider, dass die internationale Gemeinschaft die Verantwortung für die Vertriebenenfrage teilen würde – was allerdings nicht geschah.

Immer noch aktuell

Beim gestrigen Festakt zum 75-jährigen Jubiläum der Charta der Heimatvertriebenen im Neuen Schloss in Stuttgart bezeichnete Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen und zugleich Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, die Erklärung von 1950 als „Zukunftsdokument für ein friedliches und freies Europa“. Zugleich betonte er die Aktualität der Charta in Zeiten globaler Konflikte und die Notwendigkeit eines strafbewehrten Verbots von Vertreibungen.

So ist die Charta auch 75 Jahre nach ihrer Verabschiedung noch immer ein wichtiges Zeitdokument sowie ein Symbol für die Kraft der Versöhnung und die Fähigkeit, aus Leid und Verlust eine positive Zukunft zu gestalten. Sie erinnert uns daran, dass Freiheit und Frieden keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern immer wieder aufs Neue erkämpft werden müssen.

Wir schweigen nicht! COMPACT-Geschichte „Verlorene Heimat“ erinnert an den alten deutschen Osten und die Vertreibung von 14 Millionen Deutschen aus ihren angestammten Siedlungsgebieten. Wir geben den Opfern eine Stimme. Hier bestellen.