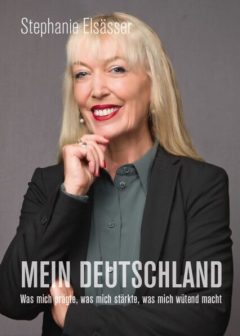

Vor fünfzig Jahren, am 20. Oktober 1974, löste der von Horst Tappert gespielte Oberinspektor Derrick seinen ersten Fall. 31 Millionen Zuschauer sahen zu. Mit einem Beitrag aus dem Buch „Mein Deutschland“ von Stephanie Elsässer würdigen wir nachfolgend dieses historische Fernseh-Ereignis. Hier mehr zu dem neuen Buch erfahren.

In einer fernen Zukunft sitze ich mit meinen Enkeln hinter hohen Mauern, geschützt in dem uns zugewiesenen Reservat für Restdeutsche im aufgelösten Buntland, und sie fragen mich: „Damals, liebe Omi, als du ein Kind warst, gab es doch noch Deutschland. Wie war das?“ Dann würde ich ihnen eine Folge Derrick zeigen und antworten: „So war das.“

Seit meiner Kindheit und darüber hinaus lief Derrick, von 1974 bis 1998. 281 Episoden. Im deutschen Fernsehen darf sie heute nicht mehr gezeigt werden, aber dazu später.

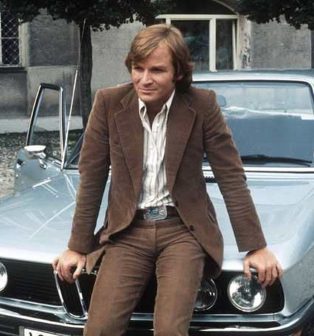

Die biedere Krimiserie ohne Special Effects oder rasante Verfolgungsjagden wurde ein Exportschlager. Ob Italiener, Japaner, Engländer oder Argentinier – alle liebten Derrick: Die meistverkaufte Serie der TV-Geschichte wurde bis heute in über 100 Ländern ausgestrahlt, ein Ende ist nicht absehbar. Doch nicht allein wegen eines Kommissars mit sauberen Maßanzügen, Krawattennadel und Pilotenbrille? Sehen wir uns eine Folge an.

Klaus, BMW, Häuschen

Die Männer heißen Jürgen oder Klaus, die Frauen Gudrun oder Erika. Sie fahren BMW, Mercedes und Golf. Die Autoreifen knirschen auf Kies in den Einfahrten der Häuser.

Drinnen knarzen Parkettböden unter den Schritten, während gepflegt philosophiert wird, aus welchen Beweggründen ein Mord verübt worden sein mag. Die Schauspieler tauschen schwere Gedanken aus zur Psyche ihrer Mitmenschen und sind selten fröhlich – und wenn, vergeht ihnen schnell das Lachen angesichts eines drohenden Problems.

Wenn ihr Derrick seht, liebe Enkel, habt ihr auch Einblick in die deutschen Wohnzimmer der Karl-Heinze, Herberts und Heidruns. Zinnteller an der Wand beim Hausmeister, Flokati und braune Cordsessel beim Lehrer, Chromstühle mit schwarzem Leder beim Unternehmer. Auf den Esstischen stehen Suppen oder Teller mit Rindsrouladen und Rotkraut.

Zum Kaffee – der Filterkaffee umgefüllt in eine Porzellankanne – gibt es Apfelkuchen. Derrick und sein Assistent („Harry, hol’ den Wagen!“) essen manchmal Weißwurst oder ein Käsebrötchen. Und es gibt keine Ausländer. Damals fehlten sie sowohl im Fernsehen als auch im Alltag. Als ich ein Kind war, hielten sich durchaus Gastarbeiter in Deutschland auf, aber wenige, sodass sie nicht weiter auffielen und auch nicht auf der Mattscheibe vorkamen.

Unsere Alltagsprobleme waren weder Terroranschläge noch Vergewaltigungen eingewanderter Kulturfremder, sondern Abfall – und das, obwohl Deutschland blitzsauber war. Rentner liefen als Hilfspolizisten durch die Straßen und ermahnten jeden, den sie erwischten, umgehend seinen auf dem Bürgersteig ausgetretenen Zigarettenstummel aufzuheben.

Sie schrieben auch das Kfz-Zeichen auf, wenn ein Autofahrer achtlos ein Bonbonpapier hinauswarf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeräumt dieses Land war, wie eine Puppenstube.

Das seht ihr bei Derrick: Die ganze Welt in Ordnung, von der Bushaltestelle bis hinein ins Büro des Kommissars. Kein Schnipsel auf der Straße, kein Staubkorn im Regal, kein Krümel auf dem Küchentisch. Die deutsche Welt war immer abgewischt und tiefengereinigt. Auch ich hätte nie gewagt, das abgepellte Papier vom Eis (Cornetto, Nogger) wegzuwerfen – undenkbar. Man behielt das klebrige Corpus Delicti so lange im Händchen, bis man einen Mülleimer erblickte – sonst kommt die Polizei, sagte die Mama.

Unpolitische Morde

Krimiserien wie Derrick wie waren in dieser Idylle der Gipfel des Schreckens: Da erschoss ein eifersüchtiger Ehemann den Liebhaber seiner Frau, eine böse Gattin vergiftete aus Habgier ihren Mann mit Blausäure-Pralinen, ein Geschäftsmann ließ seinen Partner von einem Killer abknallen, weil dieser mit Interna an die Öffentlichkeit gehen wollte. Bei Derrick waren die Morde persönlich motiviert und nicht politisch.

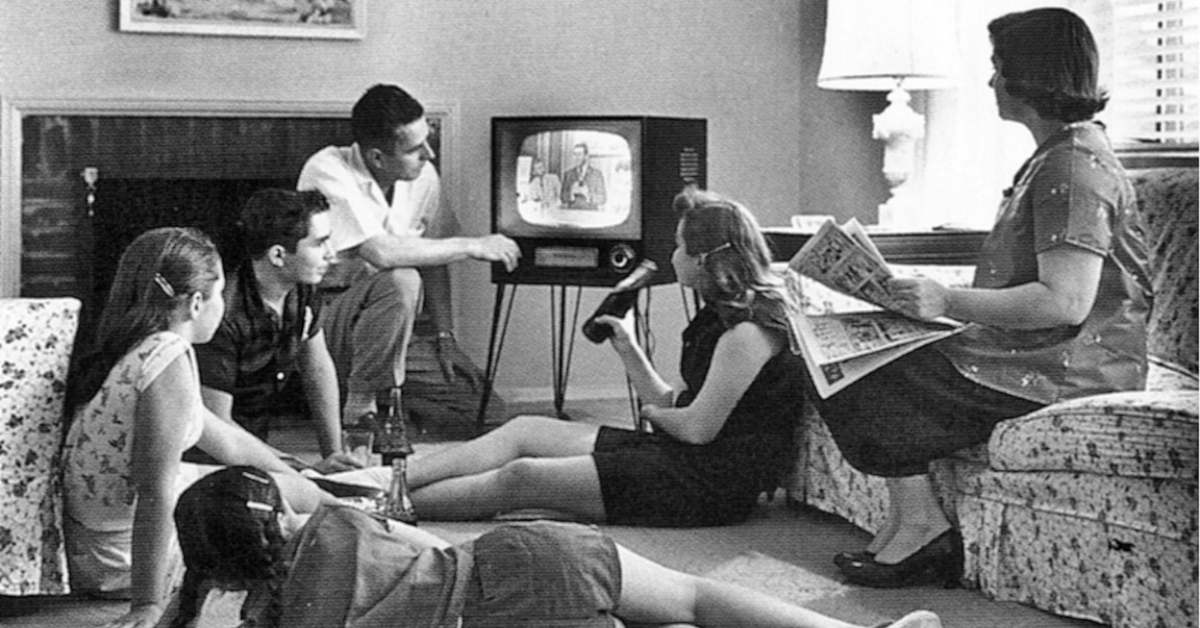

Doch eine heile Welt gab es auch damals nicht – wir lebten im Kalten Krieg. UdSSR (kurz: die Russen) und USA (kurz: die Amis) standen sich bis an die Zähne bewaffnet gegenüber. Papa und Opa verfolgten konzentriert den Internationalen Frühschoppen.

Foto: picture-alliance / dpa

Dabei durfte man sie nicht stören, denn das war die wichtigste Nachrichtensendung der Woche. Dort saßen Männer mit Hornbrillen und unterhielten sich bei frisch gezapftem Bier über die Weltlage, eingenebelt in dichte Dampfwolken. Sie rauchten wie die Schlote, die Aschenbecher quollen über, und sie hatten rote Köpfe vom Trinken.

Man machte sich Sorgen, dass ein Irrer auf den Knopf drücken und unsere deutsche Idylle von heute auf morgen auslöschen könnte. Es gab keinen klaren Feind, der Verrückte konnte sowohl aus den Reihen der Amis als auch aus Russland kommen, das, bis der liebe Gorbi kam, immer einen grimmigen Staatschef mit buschigen Augenbrauen hatte.

Der Kalte Krieg ließ sich jedoch verdrängen, denn er war nicht sichtbar, und politische Feindbilder wurden nicht ständig im deutschen Film thematisiert. Auch die Kindersendungen, die wir in ARD und ZDF sehen durften (es gab nur diese beiden Sender, neben den regionalen Dritten Programmen), waren frei von Wahnsinn.

Niemand verwirrte uns damit, dass wir keine Mädchen und keine Jungs seien, sondern irgendwas dazwischen. Oder dass wir eingewanderte Terroristen umarmen und integrieren müssen, während wir jeden Mitschüler, der sich kritisch über unsere Regierung äußerte oder die Maske nicht oder nicht richtig trägt, anprangern sollten. Hätte uns damals Tagesschau-Sprecher gesagt, was auf uns zukommen wird – wir hätten ihm kein Wort geglaubt und vermutet, er kündigt einen Horrorfilm an. Dabei gab es die noch gar nicht im TV – das Schlimmste vom Bösen waren Krimis.

Es war schöner

Die Beseitigung der unliebsamen Opfer erfolgte rasch, in der Regel wurden sie erschossen, ohne dass Blut floss. Derrick und Harry saßen daraufhin beim Kaffee unter Kastanienbäumen und analysierten die Psyche der Täter. Es war meistens Frühling – im Gegensatz zu skandinavischen Krimis (grauer Himmel, Schneeregen, dicke Strickmützen) oder französisch-italienischen Streifen (staubige Hitze, alles vertrocknet, Grillen zirpen).

Bei Derrick war es schöner: grüne Wälder und Wiesen, prächtig blühende Blumen. Es stand oft ein Betrieb im Mittelpunkt des Geschehens, ein Hotel, Weingut, Gestüt oder eine Konditorei.

Der Mittelstand war damals noch Leitbild der Gesellschaft, Rückgrat der deutschen Wirtschaft – und nicht die Melkkuh des Staates. Die Eigentümer lebten in Villen oder auf herrlich restaurierten Bauernhöfen, umgeben von englischem Rasen, darauf Teakholz-Sitzgruppen.

Kameraschwenk auf Seerosenteich, alten Baumbestand, gestutzte Buchsbaumhecken, Rhododendren, Azaleen – und ein freundlicher Hund dabei.

Vor den Toren standen Neuwagen von Mercedes, Audi, Porsche oder BMW, als hätte die deutsche Autoindustrie die Filme produziert. Eine Folge glich in etwa der nächsten: Herbert und Erika lernen sich, wie das in Deutschland üblich war, im Beruf kennen – Konditorin trifft auf Hotelbesitzer, Sekretärin auf Firmenchef, Tierärztin auf Pferdezüchter – und werden ein Paar.

Sie müssen die feindliche Familie des anderen, die böse Schwiegermutter oder den misstrauischen Schwager in spe ausschalten. Dann droht gern die Pleite, und Herbert und Erika versuchen, das Hotel, Gestüt oder die Konditorei zu retten – dabei geschieht ein Mord, den Derrick und sein Assistent Harry behutsam und in aller Seelenruhe aufklären.

Die Sache mit der Waffen-SS

Leider wurde Derrick 2016 aus dem Fernsehprogramm verbannt, da Hauptdarsteller Horst Tappert wie auch Drehbuchautor Herbert Reinecker bei der Waffen-SS waren. Sie mussten 1943 an der Ostfront dienen. Horst Tappert war sehr jung, gerade mal 19 Jahre alt, und half dabei, Munition nachzuliefern. Laut seiner Biografie, die er 1998 veröffentlichte, empfand er diese Zeit als „verloren“.

Dennoch fiel diese komplett unpolitische Unterhaltungsserie der Zensur zum Opfer, und das spät, nach fast 20 Jahren: „Wegen SS-Vergangenheit: ZDF verbannt Derrick“, meldet der Tagesspiegel am 22. Juli 2016 – zu einer Zeit, als die Gesinnungsdiktatur auf die Überholspur kam. Derricks Sohn Ralph Tappert empörte sich im Interview mit der Bild:

„Mein Vater muss sich nach seinem Tod öffentlich diffamieren lassen! Eine tolle Honorierung eines Gentlemans, der immer integer war.“

Fritz Wepper, der den Assistenten Harry spielte, sprang ihm zur Seite: „Man muss eine persönliche Vergangenheit auch immer im Verhältnis zur damaligen Zeit einordnen. Ein Stück TV-Kult, das Millionen mögen, zu verdammen, weil die Geschichte eines Darstellers Fragen aufwirft, halte ich für übertrieben und eine Bevormundung der Zuschauer.“

Derrick darf nicht mehr gezeigt werden, weil der Hauptdarsteller Horst Tappert als blutjunger Kerl bei der Waffen-SS diente? Das ist nicht die Ursache, liebe Enkel. Diese weltweit beliebte Krimiserie ist vor allem deshalb verboten worden, weil sie so deutsch ist.

Der Text ist auch enthalten im neuen Buch von Dr. Stephanie Elsässer „Mein Deutschland“, das in wenigen Tagen erscheint. Hier bestellen.